NOTAS EN ESTA SECCION

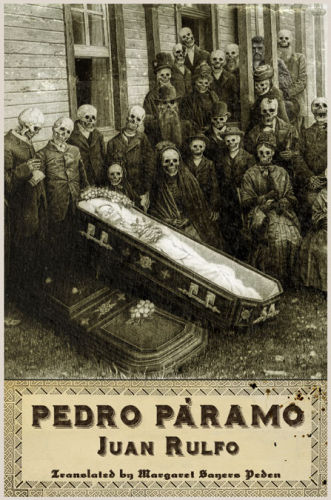

Asombro por Juan Rulfo, por Gabriel García

Márquez |

Juan Rulfo y su

purgatorio a ras del suelo, por Mario Benedetti, 1955

A 50 años de Pedro

Páramo |

Sobre El llano en llamas |

El llano en llamas

|

La noche que lo dejaron solo

|

Es que somos muy pobres

|

Luvina

Nos han dado la tierra

Asombro

por Juan Rulfo Asombro

por Juan Rulfo

[Texto leído por

Gabriel García Márquez en un programa radiofónico el 18/09/03, fecha en que se

cumplió el cincuentenario de la primera edición de El Llano en llamas]

El descubrimiento de Juan Rulfo -como el de Franz Kafka- será sin duda un

capítulo esencial de mis memorias. Yo había llegado a México el mismo día en que

Ernest Hemingway se dio el tiro de la muerte, el 2 de julio de 1961, y no sólo

no había leído los libros de Juan Rulfo, sino que ni siquiera había oído hablar

de él. Yo vivía en un apartamento sin ascensor de la calle Renán, en la colonia

Anzures. Teníamos un colchón doble en el suelo del dormitorio grande, una cuna

en el otro cuarto y una mesa de comer y escribir en el salón, con dos sillas

únicas que servían para todo.

Habíamos decidido quedarnos en esta ciudad que todavía conservaba un tamaño

humano, con un aire diáfano y flores de colores delirantes en las avenidas, pero

las autoridades de inmigración no parecían compartir nuestra dicha. La mitad de

la vida se nos iba haciendo colas inmóviles, a veces bajo la lluvia, en los

patios de penitencia de la Secretaría de Gobernación.

Yo tenía 32 años, había hecho en Colombia una carrera periodística efímera;

acababa de pasar tres años muy útiles y duros en París y ocho meses en Nueva

York, y quería hacer guiones de cine en México. El mundo de los escritores

mexicanos de aquella época era similar al de Colombia y me encontraba muy bien

entre ellos. Seis años antes había publicado mi primera novela, La hojarasca, y

tenía tres libros inéditos: El coronel no tiene quien le escriba, que apareció

por esa época en Colombia; La mala hora, que fue publicada por la editorial Era,

poco tiempo después a instancias de Vicente Rojo, y la colección de cuentos de

Los funerales de la mamá grande. De modo que era yo un escritor con cinco libros

clandestinos, pero mi problema no era ése, pues ni entonces ni nunca había

escrito para ser famoso, sino para que mis amigos me quisieran más y eso creía

haberlo conseguido.

Mi problema grande

de novelista era que después de aquellos libros me sentía metido en un callejón

sin salida y estaba buscando por todos lados una brecha para escapar. Conocí

bien a los autores buenos y malos que hubieran podido enseñarme el camino y, sin

embargo, me sentía girando en círculos concéntricos, no me consideraba agotado;

al contrario, sentía que aún me quedaban muchos libros pendientes pero no

concebía un modo convincente y poético de escribirlos. En ésas estaba, cuando

Álvaro Mutis subió a grandes zancadas los siete pisos de mi casa con un paquete

de libros, separó del montón el más pequeño y corto, y me dijo muerto de risa:

''Lea esa vaina, carajo, para que aprenda''; era Pedro Páramo.

Aquella noche no

pude dormir mientras no terminé la segunda lectura; nunca, desde la noche

tremenda en que leí "La metamorfosis" de Kafka, en una lúgubre pensión de

estudiantes de Bogotá, casi 10 años atrás, había sufrido una conmoción

semejante. Al día siguiente leí El llano en llamas y el asombro permaneció

intacto; mucho después, en la antesala de un consultorio, encontré una revista

médica con otra obra maestra desbalagada: La herencia de Matilde Arcángel; el

resto de aquel año no pude leer a ningún otro autor, porque todos me parecían

menores.

No había acabado de

escapar al deslumbramiento, cuando alguien le dijo a Carlos Velo que yo era

capaz de recitar de memoria párrafos completos de Pedro Páramo. La verdad iba

más lejos, podía recitar el libro completo al derecho y al revés sin una falla

apreciable, y podía decir en qué página de mi edición se encontraba cada

episodio, y no había un solo rasgo del carácter de un personaje que no conociera

a fondo.

Más tarde, Carlos

Velo y Carlos Fuentes me invitaron a hacer con ellos una revisión crítica de la

primera adaptación del Pedro Páramo para el cine. Había dos problemas

esenciales: el primero, era el de los nombres. Por subjetivo que se crea, todo

un nombre se parece en algún modo a quien lo lleva y eso es mucho más notable en

la ficción que en la vida real. Juan Rulfo ha dicho, o se lo han hecho decir,

que compone los nombres de sus personajes leyendo lápidas de tumbas en los

cementerios de Jalisco; lo único que se puede decir a ciencia cierta es que no

hay nombres propios más propios que los de la gente de sus libros; aún me

parecía imposible y me sigue pareciendo, encontrar jamás un actor que se

identificara sin ninguna duda con el nombre de su personaje.

|

Juan Rulfo - ¿No oyes

ladrar a los perros? Magazín Cultural Letras Prohibidas (Colombia).

Fuente: Radioteca.net |

Lo malo de esos

preciosos escrutinios es que las cerrazones de la poesía no son siempre las

mismas de la razón. Los meses en que ocurren ciertos hechos son esenciales para

el análisis de la obra de Juan Rulfo, y yo dudo de que él fuera consciente de

eso. En el trabajo poético -y Pedro Páramo lo es, en su más alto grado- los

autores suelen invocar los meses por compromisos distintos del rigor

cronológico; más aún, en muchos casos se cambia el nombre del mes, del día y

hasta del año, sólo por eludir una rima incómoda, oír una cacofonía, sin pensar

que esos cambios pueden inducir a un crítico a una confusión terminante. Esto

ocurre no sólo con los días y los meses, sino también con las flores; hay

escritores que no se sirven de ellas por el prestigio puro de sus nombres, sin

fijarse muy bien si se corresponden al lugar o a la estación, de modo que no es

raro encontrar buenos libros donde florecen geranios en las playas y tulipanes

en la nieve. En el Pedro Páramo donde es imposible establecer de un modo

definitivo dónde está la línea de demarcación entre los muertos y los vivos, las

precisiones son todavía más quiméricas, nadie puede saber en realidad cuánto

duran los años de la muerte.

He querido decir todo esto para terminar diciendo que el escrutinio a fondo de

la obra de Juan Rulfo me dio por fin el camino que buscaba para continuar mis

libros, y que por eso me era imposible escribir sobre él, sin que todo esto

pareciera sobre mí mismo; ahora quiero decir, también, que he vuelto a releerlo

completo para escribir estas breves nostalgias y que he vuelto a ser la víctima

inocente del mismo asombro de la primera vez; no son más de 300 páginas, pero

son casi tantas y creo que tan perdurables como las que conocemos de Sófocles.

Juan

Rulfo nació en Jalisco (México) en 1918. Al comenzar sus estudios primarios

murió su padre, y sin haber dejado la niñez, perdió también a su madre, y estuvo

en un orfanato de Guadalajara. Juan

Rulfo nació en Jalisco (México) en 1918. Al comenzar sus estudios primarios

murió su padre, y sin haber dejado la niñez, perdió también a su madre, y estuvo

en un orfanato de Guadalajara.

En 1934 se radica en México, y comienza a escribir sus trabajos literarios y a

colaborar en la revista "América".

En 1953 publicó "El llano en llamas" (al que pertenece el cuento "Nos han dado

la tierra") y en 1955 apareció "Pedro Páramo". De esta última obra dijo Jorge

Luis Borges: "Pedro Páramo es una de las mejores novelas de las literaturas de

lengua hispánica, y aun de toda la literatura", y que fuera traducido a varios

idiomas: alemán, sueco, inglés, francés, italiano, polaco, noruego, finlandés.

Juan Rulfo fue uno de los grandes escritores latinoamericanos del siglo XX, que

pertenecieron al movimiento literario denominado "realismo mágico", y en sus

obras se presenta una combinación de realidad y fantasía, cuya acción se

desarrolla en escenarios americanos, y sus personajes representan y reflejan el

tipismo del lugar, con sus grandes problemáticas socio-culturales entretejidas

con el mundo fantástico.

Muchos de sus textos han sido base de producciones cinematográficas.

A partir de 1946 se dedicó también a la labor fotográfica, en la que realizó

notables composiciones.

En 1947 se casó con Clara Aparicio, con la que tuvo cuatro hijos.

Fue un incansable viajero y participó de varios Congresos y encuentros

internacionales, y obtuvo Premios como el Premio Nacional de Literatura en

México en 1970 y el Premio Príncipe de Asturias en España en 1983.

Falleció en México en 1986.

Juan

Rulfo y su purgatorio a ras del suelo [1] Juan

Rulfo y su purgatorio a ras del suelo [1]

Por Mario Benedetti

[Publicado en Marcha, Montevideo, 1955]

Ilustración: El Tomi (Télam)

Los narradores hispanoamericanos

que optan por refugiarse en los temas nativos, sólo por excepción construyen sus

relatos sobre una estructura compleja. La abundancia de anécdotas, la sugestión

e paisaje, la aspereza del diálogo, seducen lógicamente al escritor. Pero, a la

vez, toda esa formidable disponibilidad suele inspirarle cierto recelo frente a

cualquier ordenamiento que no sea el estrictamente lineal. Se cree, y a veces

con razón, que el alarde técnico podría llegar a sofocar el patetismo y la

vitalidad de un mundo aún no extenuado por lo literario.

Claro que a veces el tema criollo se agota por su misma sencillez, por esa

desgana tan frecuente en el narrador campesino, que todo lo deja al brío del

asunto, al interés y a la tensión que el tema pueda levantar por sí mismo. Las

complejidades suelen dejarse para el novelista urbano, como si existiera una

obligada correspondencia entre el tema y su desarrollo, entre las formas de vida

y las formas de estilo.

Entre los últimos escritores aparecidos en México, Juan Rulfo (nacido en 1918)

ha buscado evidentemente otra salida para el criollismo. Su tratamiento del

cuento en El llano en llamas (1953) y de la novela en Pedro Páramo (1955), lo

colocan entre los más ambiciosos y equilibrados narradores de América Latina.

Por debajo de sus modismos regionales, de la anécdota directa y penetrante,

aparece el propósito, casi obsesion, de asentar el relato en una base

minuciosamente construida y en la que poco o nada se deje al azar. Pedro Páramo

testimonia ejemplarmente esa actitud.

Pero también cada uno de los cuentos, aun de los más breves, demuestra la

economía y la eficacia de un narrador, tan consciente del material que utiliza

como de su probable rendimiento, y que, además, acierta en cuando al ritmo, el

tono y las dimensiones que deben regir en cada desarrollo. En El llano en llamas

hay cuentos excelentes, verdaderamente antológicos, y otros menos felices; pero

todos sin excepción tratan temas de cuento, con ritmo y dimensiones de cuento.

Con la expceción de Macario, un casi impenetrable medallón, los otros relatos

enfocan situaciones o desarrollan anécdotas, siempre con el mínimo desgaste

verbal, usando las pocas palabras necesarias y logrando a menudo, dentro de esa

intransitada austeridad, los mejores efectos de concentración y energía.

Conviene no perder de vista, a fin de valorar debidamente su madurez, que los

cuentos de Rulfo constituyen su primer libro. Sólo el tulado En la madrugada, se

manifiestan la indecisión y el desequilibrio característicos del principiante.

En Algún otro (como Nos han dado la tierra, La noche que lo dejaron solo y Paso

del Norte) la anécdota es mínima, pero tampoco el tono o la itención del relato

van más allá del simple apunte, de modo que la estabilidad no corre riesgos.

Es cierto que algunos cuentos ponen en la pista de antecedentes demasiado

cercanos (Faulkner en Macario, Quiroga en El hombre, Rojas González en Anacleto

Morones) pero en general esos ecos se refieren más al modo de decir que al de

ver o de sentir un tema. En la mayor parte de sus relatos, Rulfo es

sencillamente personal; para demostrarlo, no ha precisado batir el parche de su

propia originalidad. Se trata de un escritor que conoce claramente sus

limitaciones y poderes. Tal vez una de las razones de su sostenida eficacia

radique en cierta deliberada sujeción a sus aptitudes de narrador, en saber

hasta dónde debe osar y hasta cuándo puede decir.

Por otra parte, Rulfo no es descriptivo. Ni en sus cuentos ni en Pedro Páramo el

paisaje existe como un factor determinante. La tierra es invadida, cubierta

casi, por mujeres y hombres descarnados, a veces fantasmales, que obsesivamente

tienen la palabra. Detrás de los personajes, de sus discursos primitivos e

imbricados, el autor se esconde, desaparece. Es notable su habilidad para

trasmitir al lector la anécdota orgánica, el sentido profundo de cada historia,

casi exclusivamente a través del diálogo o los pensamientos de sus criaturas. A

veces se trata de una versión restringida, de corto alcance, pero que al ser

expuesta en sus palabras claves, en su propio clima, adquiere las más de las

veces un extraño poder de convicción.

Es que somos muy pobres, por ejemplo, cuenta la historia sin pretensiones de

Tacha, una adolescente a quien su padre regala una vaca “que tenía una oreja

blanca y otra colorada y muy bonitos ojos”; se la regala para que no salga como

sus hermanas, que andan con hombres de lo peor. “Con la vaca era distinto, pues

no hubiera faltado quien se hiciera el ánimo de casarse con ella, sólo por

llevarse también aquella vaca tan bonita”. Pero es el río crecido el que se la

lleva, y Tacha queda sin dote y sin consuelo. “El sabor a podrido que viene de

allá salpica la cara mojada de Tacha y los dos pechitos de ella se mueven de

arriba abajo, sin parar, como si de repente comenzaran a hincharse para empezar

a trabajr por su perdición”. El asunto es poco, pero está metido en su exacta

dimensión; es bastante conmovedor que toda la honra penda de una pobre vaca

manchada, de muy bonitos ojos. Evidentemente, hay grados sociales en la honra, y

ésta es la honra de los muy pobres.

En el cuento que da nombre al volumen, El llano en llamas, se describe un

proceso de bandidaje, la reunión y dispersión de hombres que obedecen a Pedro

Zamora; sus saqueos, sus crímenes y sus inicuas diversiones. Son seres de un

coraje sin énfasis, aguijoneados por una crueldad gratuita, pero siempre

coherentes con su propio nivel de pasión. En La cuesta de las comadres hau una

inocencia cachacienta que sirve para amortiguar el acto horrible que se está

relatando. Hasta parece explicable que el narrador lleve a cabo un minucioso

crimen (“por eso aproveché para sacarle la aguja de arriba del ombligo y

metérsela más arribita, allí donde pensé que tendría el corazón”) para

defenderse de otro que no cometió. Por similares razones, el bienhumorado

desarrollo de Anacleto Morones acaba pareciendo macabro. La ligeresa de la

situación, las burlas certeras, aun el final casi vodevilesco, adquieren un

espantoso sentido no bien el lector se entera que debajo de estas bromas y de

aquellas piedras se halla el cadáver del Niño Anacleto.

Este recuerdo guarda cierto

paralelismo con el empleado por Richard Hughes en A High Wind in Jamaica: el

lector es más consciente que el narrador del hecho tremendo que se relata. Sólo

que Hughes usa el expediente de la infancia, y Rulfo, en cambio, el del

primitivismo de los hombres; tal vez porque confía en que ese fondo de inocencia

y de miedo pueda salvar al alma campesina.

Relatos como como Talpa y No oyes ladrar los perros merecen consideración

especial. El primero, que sirvió para lanzar al mercado literario el nombre de

Rulfo, cuenta la historia de Tanilo, un enfermo que insiste hasta conseguir que

su mujer y su hermano lo lleven ante la Virgen de Talpa “para que ella con su

mirada le curara sus llagas”. A mitad de camino Tanilo ya no puede más y quiere

volver a Zenzontla, pero entonces su mujer y su hermano, que se acuestan juntos,

lo convencen de que siga, porque sólo la Virgen puede hacer que él se alivie

para siempre. En realidad, quieren que se muera, y Tanilo llega a Talpa, y allí,

frente a su Virgen, muere.

Este proceso, que comienza en un simple adulterio y culmina en una tortura de

conciencia, se vuelve fascinante gracias al ritmo que Rulfo consigue imprimir a

su relato. Obsérvese que la culpa sólo arrincona a los actores cuando sobreviene

la muerte dc Tanilo. El adulterio en sí no llega a atormentarlos. Unicamente

cuando se agrega la muerte, ese primer delito adquiere una intención culposa y

retroactiva. Es que, probablemente, hay grados dc conciencia (como de honra) y

ésta del hermano y la mujer de Tanilo, es también la conciencia de los muy

pobres. Con todo, es curioso anotar que en este cuento, cl adulterio es un acto

y no remuerde; en cambio, en la última etapa del proceso, la infamia, que se

limita a la intención, se vuelve a pesar de ello insoportable. Ningún hecho

nocivo para reprocharse; sólo intenciones, palabras, pensamientos. Sin embargo,

estos seres elementales, que no son conmovidos por su acto abyecto, se vuelven

suficientemente sensibles como para sentirse agobiados por un destino que ellos

sólo provocaron, pero que no ejecutaron con sus manos. “Afuera se oía el ruido

de las danzas; los tambores y la chirimía; el repique de las campanas. Y

entonces fue cuando me dio a mí tristeza. Ver tantas cosas vivas; ver a la

Virgen allí, mero enfrente de nosotros dándonos su sonrisa, y ver por el otro

lado a Tanilo, como si fuera un estorbo. Me dio tristeza. Pero nosotros lo

llevamos allí para que se muriera, eso es lo que no se me olvida”.

No oyes ladrar los perros es, sencillamente, una obra maestra de sobriedad, de

efecto, de intelección de lo humano. Uno de esos cuentos que no es preciso

anotar en la ficha para recordarlos de por vida. En verdad, Rulfo desenvuelve su

materia (trágica, oprimente) en tan reducido espacio y en estilo tan desprovisto

de estridencias, que en una primera lectura es difícil acostumbrarse a la idea

de su perfección. No obstante, es posible advertir con qué economía plantea el

autor desde el comienzo una situación casi shakespiriana. Obsérvese, además, la

difícil circunspección con que deja transcurrir el diálogo, la carga de pasión

que soporta toda esa pobre rabia, y sobre todo, el final magistral, que

estremece en seguida todo el relato que llevaba hasta ese instante el lector en

su mente, y lo reintegra a su verdadera profundidad. ¿Qué más puede pedirse a un

cuento de seis páginas? Casi podría tomársele por una definición del género.

En una de sus narraciones, Luvina, no precisamente de las mejores que reúne El

llano en llamas, Rulfo ya adelantaba algunos ingredientes (la mayoría,

exteriores) que iba luego a emplear en su novela: Pedro Páramo. Pero en tanto

que el cuento sólo planteaba una situación de aislamiento y resignación (con

algunos buenos impactos verbales: “¿Dices que el Gobierno nos ayudará, profesor?

¿Tú conoces al Gobierno? ... Nosotros también lo conocemos. Da esa casualidad.

De lo que no sabemos nada es de la madre del Gobierno”), sin que pareciera

suficientemente motivada y creíble, la novela desarrolla, partiendo de un clima

semejante, pero tirando intermitentemente de diversos hilos de evocación, una

historia fronteriza entre la vida y la muerte, en la que los fantasmas se codean

desaprensivamente con el lector hasta convencerlo de su provisoria actualidad.

Si no fuera por su sesgo fantástico, esta primera novela de Rulfo traería, con

mayor insistencia aun que alguno de sus cuentos, el recuerdo de Faulkner. Y aun

con esa variante, el Sutpen de Absalom, Absalom! no puede ser descartado en

cualquier investigación de fuentes que se propusiera integrar una genealogía de

este Pedro Páramo, encarnado a través de varias despiadadas memorias y a través

de sí mismo. No obstante, conviene anotar que en Absalom, Absalom!, Faulkner

asienta su mito sólo como excusa en una zona geográfica determinada. En cambio,

Rulfo, pese a su andamiaje intelectual, sigue siendo, y esto es importante, un

novelista valederamente regional.

Comala, algo así como un

Yoknapatawpha mexicano, es una aldea, más bien un esqueleto de aldea, cuya sola

vida la constituyen rumores, imágenes estancadas del pasado, frases que gozaron

de una precaria memorabilidad, y, sobre todo, nombres, paralizados nombres y sus

ecos. De todos ellos, y, además, de muchas épocas barajadas, ordenadas y vueltas

a barajar, el autor ha construido la historia de un hombre, una suerte de

cacique cruel, dominador, y en raras ocasiones impresionable y tierno. Páramo es

una figura menos que heroica, más que despiadada, cuya verdadera estatura se

desprende de todas las imágenes que de él conserva la región, de todas las

supervivencias que acerca de él acumulan las voces fantasmales de quienes lo

vieron y sintieron vivir. Esa creación laberíntica y fragmentaria, esa

recurrencia a un destino conductor, ese rostro promedio que va descubriendo el

lector a través de incontables versiones y caracteres, tiene cierta filiación

cinematográfica, cercana por muchos conceptos a Citizen Kane. En la novela de

Rulfo la encuesta necesaria para reconstruir la imagen del Hombre, es cumplida

por Juan Preciado, un hijo de Páramo, mediante sucesivas indagaciones ante esas

pobres, dilaceradas sombras que habitan Comala.

Pero no todo es evocación, no todo es censura de ultratumba. También el narrador

(que nunca levanta la voz; que se oculta, como un ánima más, detrás de su propio

mito) toma a veces la palabra y dice su versión, cuenta simplemente, y su acento

no desentona en el corrillo. Hay en todo el libro una armonía de tono y de

lenguaje que en cierto modo compensa la bien pensada incoherencia de su trama.

Por lo general no se da ningún dato temporal que sirva de asidero común para

tanta imagen suelta. Sorprende, por ejemplo, hallar en pág. 113, un párrafo que

empieza: “Muchos años antes, cuando ella era una niña...”, ya que éste o

cualquier otro procedimiento de fijación expresa de una época, resulta inopinado

en la modalidad corriente de esta narración. En tal sentido, el lector debe

arreglarse como pueda, y por cierto que puede arreglarse bien, ya que Pedro

Páramo no es una novela de lectura llana, pero tampoco un inasible caos. Por

debajo de la aparente anarquía, del desconcierto de algunos pasajes, existe, a

poco que se preocupe el lector por descubrirlo, un riguroso ordenamiento, un

fichaje de caracteres y de sus mutuas correspondencias, que mantiene la

cohesión, el sentido esencial de la obra.

Es cierto que la imaginación de Rulfo especula con la muerte, se establece en su

momentáneo linde, pero autor y personajes parecen dejar sentada una premisa

menos cursi que verdadera: que la única muerte es el olvido. Estos muertos se

agitan, se confiesan, pero, en definitiva ¿son ellos o sus recuerdos?, ¿meros

fantasmas asustabobos o probadas supervivencias?

Frente a tanta huella de su unicidad, de sus varios enconos, de su ternura sin

réplica, se levanta Pedro Páramo para afrontar el juicio y volver a caer,

desmoronándose “como si fuera un montón de piedras”. “¿Quién es? —volví a

preguntar. Un rencor vivo —me contestó él”. La respuesta de Abundio a Juan

Preciado define en cierto modo la novela. Es, sencillamente, la historia de un

rencor. “El olvido en que nos tuvo, mi hijo, cóbraselo caro”, dice, agonizante,

Dolores Preciado a su hijo en la primera página. Y Juan Preciado, siguiendo

desde allí el itinerario de ese rencor, llega a Comala junto a la sombra de

Abundio, que también era hijo de Pedro Páramo y también sostiene su rencor

propio. Desde su llegada a casa de Eduviges Dyada hasta su propia muerte

(“acalambrado como mueren los que mueren muertos de miedo”), Juan Preciado

arrostra sombras, escucha voces. “Me mataron los murmullos”, dice a Dorotea, y

eran murmullos que partían de diversos rencores. También Miguel Páramo los

siembra y el padre Rentería los recoge y Pedro Páramo hace de todos ellos su

gran rencor, su inquina hacia ese destino que le ha hecho esperar toda una vida

antes de hacerle hallar a la Susana de su infancia y entregársela deshecha,

trastornada y ajena. “Pensó en Susana San Juan. Pensó en la muchachita con la

que acababa de dormir apenas un rato. Aquel pequeño cuerpo azorado y tembloroso

que parecía iba a echar fuera su corazón por la boca. «Puñadito de carne», le

dijo. Y se había abrazado a ella tratando de convertirla en la carne de Susana

San Juan”.

Todo el episodio que se refiere a

Susana es de gran eficacia narrativa, sin duda el pasaje más tenso de la novela.

Ella, cerrando los ojos para recuperar a Florencio, en inagotable sucesión de

sueños; él, desvelándose, contando “los segundos de aquel nuevo sueño que ya

duraba mucho”, concentran en sí mismos la gran desolación que propaga el relato,

el notorio símbolo que difunde el título. “¿Pero cuál era el mundo de Susana San

Juan? Esa fue una de las cosas que Pedro Páramo nunca llegó a saber”.

La complejidad en que se apoya la trama, no se refleja empero en el estilo, el

cual, como en los cuentos de El llano en llamas, es sencillo y sin

complicaciones. Los amodorrados fantasmas de la novela emplean en su lenguaje el

mismo irónico dejo que los campesinos de Es que somos pobres o ¡Díles que no me

maten! Las cosas más absurdas o las más espantosas son dichas en su genuina

cadencia regional. En ciertos pasajes decididamente macabros (como algunos de

los diálogos entre Juan Preciado y Dorotea) la excesiva vulgaridad resulta

ínapropíada y hasta chocante. Del mismo modo, algún rasgo humorístico vinculado

a las inquietudes de los muertos en el camposanto, produce un desacomodo en el

lector: “Se ha de haber roto el cajón donde la enterraron, porque se oye como un

crujir de tablas”; “haz por pensar en cosas agradables porque vamos a estar

mucho tiempo enterrados”. Por lo común, una visible alteración de los padrones

de verosimilitud provoca una sacudida mental a la que, por otra parte, es fácil

sobreponerse. También es fácil sobreponerse al trato descarado de la literatura

con los muertos. Pero en el riesgoso juego de Rulfo con sus fantasmas, en ese

purgatorio a ras de suelo, hay que reconocer que pide demasiado a su lector: esa

promiscuidad de muerte y vida, esa habla chistosa de tumba a tumba, suscita a

veces la previsible arcada. Por lo demás, el humorismo no es una variante

preferida de Rulfo. Pero así como en algunos de sus cuentos, especialmente en

Anacleto Morones, había recurrido a él para extraer del asunto el máximo

provecho, también en Pedro Páramo suele emplearlo en función de algún efecto, de

alguna ironía.

Es de confiar que la aparición de Rulfo abra nuevos rumbos a la narrativa

hispanoamericana. Por lo menos, estos dos primeros libros alcanzan para

demostrar que el relato en línea recta, que la porfiada simplicidad, no son las

únicas salidas posibles para el enfoque del tema campesino. No es, naturalmente,

el primero en llevar a cabo esa módica proeza, pero su actitud literaría implica

una saludable incitación a sobrepasar este presente, algo endurecido en cierta

abulia del estilo. De todos modos, convengamos en que ya venía resultando

peligrosa para el mejor desarrollo de una narrativa de asunto nativo, esa

endósmosis de lo llano con lo chato, ese abandonarlo todo al ímpetu del tema, al

buen aire que respiran los pulmones del novelista. Rulfo, que también lo

respira, ha construido, además, quince cuentos, la mayoría de ellos de una

excelente factura técnica; ha levantado, sin apearse de lo literario y pagando

las normales cuotas de realismo y fantasía, una novela fuerte, bien planteada, y

ha preferido apoyarla en una sólida armazón. Es satisfactorio comprobar que,

después de este alarde, el tema criollo no queda agostado sino enriquecido, y su

esencia, sus mitos y sus criaturas, se convierten en una provocativa

disponibilidad para nuevas empresas, con destino a más ávidos lectores.

(1955)

Notas

[1] Hoy Juan Rulfo es un clásico de la narrativa hispanoamericana; sus libros

han sido traducidos al inglés, a francés, italiano, alemán, sueco, checo,

holandés, danés, noruego, yugoeslavo y eslovaco; su obra ha sido objeto de

numerosos y profundos estudios. Sin embargo, cuando el trabajo que aquí se

incluye apareció, en 1955, en el semanario Marcha, Montevideo, acababa de

publicarse Pedro Páramo y el nombre y la obra de Rulfo eran totalmente

desconocidos en el Cono Sur. (Aún en 1958, no figura ningún cuento suyo en la

buena Antología del cuento hispanoamericano, de Ricardo Latcham). No señalo

esto, por cierto, para inventarle méritos a mi trabajo de hace doce años, sino

más bien para pedir excusas al lector (y a Rulfo) por una interpretación que,

debido a la razón apuntada, no tiene en cuenta toda esta vasta bibliografía

posterior. (1967)

Escriben:

Martín De Ambrosio

- Héctor Tizón

- Mempo Giardinelli.

El

desierto y su semilla El

desierto y su semilla

Por Martín De Ambrosio

A punto de cumplirse 50 años de la publicación de Pedro Páramo, Radar

reconstruye el contexto en el que la novela apareció por primera vez y la

repercusión que fue alcanzando hasta nuestros días. Reina Roffé (dos veces

biógrafa de Rulfo), Héctor Tizón y Mempo Giardinelli dan testimonio acerca de la

obra breve y la personalidad peculiar de un escritor consecuente con la tristeza

y el desierto.

El escritor mexicano Juan Rulfo escribió dos libros, y no en sentido figurado

(como se dice cuando se quiere menospreciar la obra de un escritor: “escribió

sólo dos libros”). Rulfo escribió, literalmente, sólo dos libros: El llano en

llamas, volumen de cuentos publicado en 1953, y Pedro Páramo, novela publicada

en marzo de 1955, hace 50 años. Entre la publicación de Pedro Páramo y su muerte

en 1986 (el mismo año de la muerte de Borges), Rulfo no entregó nada a

publicación. Nada. Existieron una serie de versiones, alimentadas por el propio

autor y su círculo, acerca de varios proyectos comenzados. Pero Rulfo o

finalmente no los escribió o creyó que eran indignos de su creciente fama (como

sucedió con Días sin floresta y La cordillera). Rulfo escribió esos dos libros,

esos dos grandes libros, y dijo para qué más. Y se dedicó a la fotografía, donde

también descolló, con obras que –entre paréntesis– parecen el exacto complemento

visual de su literatura.

El por qué de la esterilidad de Rulfo después de 1955 fue tema de controversia y

debate en el medio literario mexicano, y dio para todo tipo de especulaciones.

Por ejemplo, las de algunos maledicentes que afirmaron –no sin ingenio– que la

obra rulfiana era el producto de “un burro que un día tocó la flauta”. Otro que

lo detestaba era el insigne Octavio Paz, quien competía con Rulfo por el trono

de las letras mexicanas; ambos representaban modelos contrapuestos de escritor,

uno erudito, universal, formado y reflexivo (Paz), y el otro más intuitivo, de

despareja ilustración y con mucho de folklórico (Rulfo).

Para Reina Roffé (autora de dos biografías de Rulfo: Juan Rulfo: autobiografía

armada y Las mañas del zorro) hay más de un motivo que explica la esterilidad

rulfiana, aunque cree que el principal era su angustia ante la página en blanco:

“Hay muchas leyendas y teorías sobre lo que podríamos llamar la agrafía de

Rulfo. Una es la que vincula su alcoholismo con su silencio editorial. Otra se

reafirma en la idea de que dejó de publicar porque ya había dicho todo lo que

tenía que decir y de forma insuperable en sus dos obras de ficción”. El otro

posible culpable, para Roffé, pudo haber sido el éxito. “La fama lo enredó en

una trama de compromisos, viajes y congresos que lo alejaron de la mesa de

trabajo. Es posible que el reconocimiento de los lectores de su entorno,

primero, y después el requerimiento internacional hayan producido en él una

fuerte inhibición, se sintió más responsable, más exigido como escritor. La fama

pudo haber funcionado en él como si se tratara de un castigo ejemplar”, comentó

la biógrafa desde España, donde reside desde hace muchos años.

Más allá de polémicas y especulaciones, seguramente el argumento definitivo

acerca de la esterilidad rulfiana lo haya dado el escritor guatemalteco –y

amigo– Augusto Monterroso en el cuento “El zorro es más sabio”. Allí, un zorro

escribe un buen libro y después otro mejor, y con eso se da por satisfecho. Los

otros le piden más, pero él, que sabe por zorro, se dice “lo que éstos quieren

es que yo publique un libro malo; pero como soy el Zorro, no lo voy a hacer”.

Como fuese, parece fácil hacer una especulación acerca de por qué tanta

animosidad y tantas acusaciones contra Rulfo: los escritores mexicanos siempre

tuvieron ahí su desierto y su historia, al alcance de la mano, pero ninguno

nunca pudo escribir sobre ellos como Rulfo.

La novela

Pedro

Páramo (que tuvo un título que Rulfo supo cambiar a tiempo, Una estrella junto a

la luna, y otro que desechó, Los murmullos) es también una ficción clave para

entender no sólo la vida cotidiana en el desierto mexicano sino también las

consecuencias de las traiciones que sufrió la revolución mexicana, golpeada no

sólo desde la contrarrevolución cristera (religiosa: su lema era “¡Viva Cristo

Rey!”) sino también desde sus propias filas, con Pancho Villa fusilado y

Emiliano Zapata asesinado. ParaRoffé, “el telón de fondo de Pedro Páramo lo

constituye la revolución mexicana, la revuelta de los cristeros y los desmanes

que causaron en los pueblos de Jalisco. Hay una preocupación social y política

muy notoria, y un hilo emocional fuerte cuyo tensor principal es la soledad y el

desamparo de los hijos que deben crecer huérfanos, sin apoyo de ningún tipo, en

un mundo convulso, injusto, violento. Esto tiene mucho que ver con la historia

personal de Rulfo, con su historia primigenia, la de su infancia”. Pedro

Páramo (que tuvo un título que Rulfo supo cambiar a tiempo, Una estrella junto a

la luna, y otro que desechó, Los murmullos) es también una ficción clave para

entender no sólo la vida cotidiana en el desierto mexicano sino también las

consecuencias de las traiciones que sufrió la revolución mexicana, golpeada no

sólo desde la contrarrevolución cristera (religiosa: su lema era “¡Viva Cristo

Rey!”) sino también desde sus propias filas, con Pancho Villa fusilado y

Emiliano Zapata asesinado. ParaRoffé, “el telón de fondo de Pedro Páramo lo

constituye la revolución mexicana, la revuelta de los cristeros y los desmanes

que causaron en los pueblos de Jalisco. Hay una preocupación social y política

muy notoria, y un hilo emocional fuerte cuyo tensor principal es la soledad y el

desamparo de los hijos que deben crecer huérfanos, sin apoyo de ningún tipo, en

un mundo convulso, injusto, violento. Esto tiene mucho que ver con la historia

personal de Rulfo, con su historia primigenia, la de su infancia”.

La historia que cuenta Pedro Páramo es conocida: un hombre se acerca a Comala en

busca del padre que no conoce, obligado por la promesa que le hizo a su madre en

el lecho de muerte. Camino al pueblo se encuentra con un arriero, quien le

pregunta qué viene a hacer a un pueblo al que nunca llega nadie. El le dice que

va a buscar a Pedro Páramo, un padre a quien no conoce. El arriero le responde

que Pedro Páramo es “un rencor vivo” y lo sorprende diciéndole: “Yo también soy

hijo de Pedro Páramo”. Pero Pedro Páramo, como el pueblo mismo, ya está muerto.

Sin embargo, el hombre se queda en el pueblo, conviviendo con viejas que habían

conocido a su madre y espectros varios. Lentamente lo empiezan a cercar las

voces de ese pasado feudal y las broncas que había juntado el señor de las

tierras -desde luego Pedro Páramo, padre de casi tantos hijos como tenía Comala–

merced a crímenes, violaciones y atropellos varios.

Y, sin duda, Pedro Páramo puede ubicarse en una línea de relatos típicos

latinoamericanos que alcanzó la cúspide de la fama con Cien años de soledad;

pero a la vez es universal porque la forma que suele tomar la injusticia es más

o menos igual en todo el mundo (como mero ejercicio, podrían trazarse las

similitudes entre los crímenes de Comala en la década del ‘40 y los de Santiago

del Estero no hace tanto). Desde luego, la Comala de Rulfo es una versión

previa, más densa y más tétrica, de la Macondo de García Márquez. En Rulfo el

trato con los muertos es un trato grave, distante y lejos de cualquier

jocosidad.

Según cuenta Reina Roffé en la biografía Juan Rulfo: Las mañas del zorro, Rulfo

empezó a escribir Pedro Páramo en marzo de 1954 y le llevó unos cuatro meses de

trabajo inicial, al que le siguió un intenso trabajo de depuración, ya que de

las 300 páginas que tenía inicialmente la obra, dejó sólo 150. “Eliminé toda

divagación y borré completamente las intromisiones del autor”, confesó el propio

escritor. Rulfo no sabía si presentar o no la novela a la editorial dada su

proverbial inseguridad. Fue el argentino Arnaldo Orfila, uno de los directores

de la prestigiosa colección Letras Mexicanas del Fondo de Cultura Económica,

quien le insistió para que entregara la obra a imprenta. Finalmente, los

primeros 2000 ejemplares de Pedro Páramo vieron la luz en marzo de 1955. La

recepción inicial de la novela no fue precisamente extraordinaria: esa primera

edición vendió poco y el propio Rulfo regaló cerca de mil ejemplares entre

amigos y conocidos. Como pasa con los argentinos que tienen que triunfar primero

en el extranjero para después ser reconocidos aquí (Borges, Puig, Piazzolla,

para no excederse en la lista), Rulfo tuvo que conquistar primero el exterior

para que esos ecos terminaran repercutiendo en territorio mexicano. Recién a

mediados de la década del ‘60 empezaron a agotarse sucesivas ediciones, después

de su traducción al alemán en 1958, y luego al inglés, al francés, al holandés,

al sueco, al noruego, al danés, al italiano, al polaco, al portugués, al ruso y

al chino en una seguidilla inolvidable. Desde esa plataforma internacional

ingresó sin escalas al Panteón de las letras mexicanas.

A todo esto, ¿qué dijo el propio Rulfo de la que sería su única novela? “Es el

relato de un pueblo: una aldea muerta, en donde todos están muertos, incluso el

narrador, y sus calles y sus campos son recorridos únicamente por las ánimas y

los ecos capaces de fluir sin límites en el tiempo y en el espacio”.

Qué vida

Una serie de declaraciones de Rulfo pueden dar una idea del carácter del

escritor nacido en el estado de Jalisco. “Yo sé que todos los hombres están

solos, pero yo más”, le dijo una vez a Elena Poniatowska. Otra vez la

preguntaron qué sentía al escribir. “Remordimientos”, fue la respuesta. Genial y

atormentado, Rulfo tenía detrás una vida que explicaba esas reacciones. Al padre

lo asesinaron cuando el pequeño Juan tenía 6 años, y apenas cuatro años después

no pudo ir al entierro de su madre a causa de las guerrillas que había en la

zona. Por entonces Juan Rulfo y su hermano Severiano estaban en un internado de

Guadalajara en el que se comía francamente poco y mal. Más tarde, Rulfo logró

casarse con quien aparentemente fue el único amor de su vida (amor que tampoco

fue ninguna maravilla, según los testimonios), y después fue alcohólico y se

recuperó cambiando la adicción a las bebidas blancas por la adicción a la

CocaCola.

Y, pese a que pasó sus últimos años, los años de celebridad, hablando de sí

mismo, muchos momentos de la vida de Rulfo están cubiertos por un manto oscuro.

Incluso las confusiones –como las que tienen que ver con su exacto lugar de

nacimiento– fueron alimentadas por el propio escritor. En cambio, sí se pueden

hacer afirmaciones generales: fue un hombre tímido, huraño, al que le disgustaba

sobremanera hablar en público y que nunca creyó demasiado en sus posibilidades

(literarias o de cualquier tipo). Está claro que no le gustaba para nada

trabajar y lo hubieran echado mucho más seguido de sus ocupaciones (fue

funcionario estatal y trabajó en una fábrica de neumáticos) si no hubiera sido

sostenido por influyentes familiares, según señala una y otra vez Roffé en su

biografía. En más de una ocasión, Rulfo –por aquellos cuestionamientos a su

obra– tuvo que salir a decir que en su obra no había nada de autobiográfico.

Pero innegablemente algo de su vida quedó plantado en su obra: la tristeza.

El

día que conocí a Rulfo El

día que conocí a Rulfo

Por Héctor Tizón

Conocí en México a Juan Rulfo casi al mismo tiempo que a Martínez Estrada, ambos

tan distintos entre sí se convirtieron, a poco del trato inicial, en amigos muy

queridos; entre ambos sólo se parecían en lo esencial, por lo demás, nada más

distinto. El uno caudaloso y breve hasta el hueso el otro. Ambos con un alto

sentido del papel de la literatura como instrumento esencial de conocimiento y

comunicación entre los hombres, y con una versación literaria que en el caso de

Rulfo tendía a disimular, quizá por innata timidez. Su pasión fue la literatura,

pero también la fotografía y los viajes por su tierra como vendedor de

neumáticos, creo. Recuerdo con emoción y aún con gratitud las largas charlas –él

hablaba poco y yo también, el resto lo prodigaba con bonomía y hospitalidad

Miguel León Portilla, dueño de casa en el Instituto Indigenista de México–,

cuando Rulfo trabajaba allí y yo concurría de vago nomás. Por aquel tiempo,

Rulfo, con la publicación de sus cuentos de El llano en llamas era seguramente

el escritor más respetado de México y ya había empezado a escribir Pedro Páramo

cuando el presidente de la república, licenciado López Mateo, le otorgó una beca

de mil pesos mexicanos con lo cual quedó despreocupado del bastimento diario y

se quedó a escribir en su casa de Polanco o en Tepoztlán, adonde lo visitaba

asiduamente Pedro Coronel, gran pintor y bebedor cuyo nombre fue usado por Rulfo

para su principal personaje de la inmortal novela. Ya, también ahora, Pedro

Coronel se ha convertido en prominente alma habitante de Comala, como el propio

Juan, a quien había dejado de ver durante años hasta que me enteré de su muerte

súbita leyendo la noticia en el periódicomientras viajaba en un tren italiano.

Nunca más lo vería. Ni podré olvidarlo.

|

Neruda, Rulfo, Skármeta,

fotografiados por Sara Facio |

Juanito

Rulfo a lo lejos Juanito

Rulfo a lo lejos

Por Mempo Giardinelli

El aniversario de Pedro Páramo me resulta absolutamente conmovedor. Y no sólo

por lo que significó y seguirá significando para todos nosotros esa novela

fundacional, sino porque Juan Rulfo fue mi amigo. Maestro y amigo.

Lo conocí durante mi exilio en México y lo frecuenté hasta que murió en 1986.

Nos encontramos casi todos los viernes durante cinco años, solos o con amigos

comunes, y sostuvimos largas charlas en México y Buenos Aires.

Se dice que Juanito, como lo llamábamos, ya no escribía. No es verdad. Yo leí

varios cuentos que tenía en borrador. Y también una versión de La cordillera, su

novela frustrada. Pero si escribía, no publicaba. Por alguna íntima decisión que

nunca me atreví a cuestionar, había decidido un silencio que no le agradaba ni

hacía feliz, pero todos debíamos respetar y para mí, conjeturalmente, era un

modo de su rebeldía.

Hoy creo entender su empecinado silencio, su devastadora autoexigencia. Juan

tenía absoluta conciencia de la calidad de sus primeros textos. Sabía el valor y

el significado de sus dos libros fundacionales: El llano en llamas y Pedro

Páramo. Y no se permitía publicar nada que pudiera ser inferior; detestaba las

mediocridades y fue implacable con la que él habrá supuesto que era la suya.

Tampoco era tímido. Era, por el contrario, osado, dicharachero, juguetón, mordaz

y malhablado. Su ironía era capaz de despedazar aun a sus amigos, con quienes

era tan exigente. Era apasionado, necio incluso. Fue el hombre menos

influenciable que conocí en mi vida, y la química de sus afectos y desafectos

era arbitraria como él mismo.

El que yo conocí fue un Rulfo en el ocaso de su vida, trajinado pero no vencido,

necesitado de afectos pero absolutamente incapaz de pedirlos. Había que quererlo

serenamente, comprendiéndolo en su orfandad afectiva antes que esperando que

cumpliera roles sociales imposibles.

Juan creía, con Ezra Pound, que cuando todas las indicaciones superficiales

hacen pensar que se debe describir un apocalipsis, es imposible –y vano–

pretender la descripción de un Paraíso. Por eso en sus cuentos y en Pedro Páramo

advertimos el combate silencioso de la extraña moralidad de sus personajes,

siempre enfrentados a lo que los griegos llamaban “decisiones trágicas”. Es

decir, aquellas cuya resolución feliz es imposible y en las que todos los

resultados han de ser nefastos.

Susana San Juan descree del cielo con la misma exactitud con que cree en el

infierno, pero aspira al cielo. Las presencias fantasmales, los rencores vivos,

los aires desgarradores que recorren Comala son expresiones de una ética

desesperada. Creo que esa era la filosofía de Juan Rulfo.

No hay esperanzas en su obra, porque él mismo no era hombre de ilusiones.

Tampoco práctico, más bien parecía resignado, siempre adolorido. La pena y el

dolor eran, para él, una constante. Y ya se sabe que ética y dolor siempre se

cruzan.

El día en que murió –el 8 de enero de 1986– yo me encontraba en México. Días

antes lo había visitado en su casa de la Colonia Guadalupe Inn, donde tenía su

lecho de enfermo en un cuarto despojado, cuya cama tenía un cabezal arqueado,

alto y oscuro, en el que sólo parecían brillar las sábanas blancas. Había una

mesa de luz a su derecha y sobre ella unos papeles con su letra menuda y un

infaltable lápiz amarillo, de mina 2B, que eran los que prefería. Había estado

escribiendo. Esa noche la Funeraria Gayosso estaba llena de gente. Escritores y

amigos, y gente del pueblo, desfilaban ante el cajón. Ahí estaban Arreola con su

gran capa negra entrevistado por la tele, y Tito Monterroso con Barbara Jacobs,

y Edmundo Valadés con su esposa Adriana, y Elenita Poniatowska y tantos más. Era

un desfile incesante de gente que lloraba con íntima congoja, con ese respeto

reverencial que los mexicanos le tienen a la muerte. Cuando salí hacía frío, y

quizá llovía. Lo que es seguro es que soplaba un viento hablador que parecía

venir de los Altos de Jalisco. Pensé, y pienso ahora, que todos éramos –y quizá

seguimos siendo– y para siempre, irremediable y completamente rulfianos.

Rulfo y la crítica

Ladran, Sancho

Imaginemos un mundo sin críticos. Un mundo en que estuviesen prohibidos los

papers académicos y las revistas culturales, los suplementos literarios y las

reseñas de libros, las monografías y las notas bibliográficas. Imaginemos un

mundo en que el único lugar destinado a la crítica fuese el arte mismo, lejos de

las citas, las notas al pie y los ensayos que engendran más ensayos. Un lugar

donde el “imperio de la segunda mano” tuviera un fin inevitable, y en que la

inmediatez entre libros y lectores fuese una ley establecida.

La fantasía antes glosada pertenece a George Steiner. En ese mundo, la “crítica

de la crítica” sería la primera desterrada. Pero si la idea es sobrevolar los

cincuenta años de lecturas de Pedro Páramo (y tal es el objeto de estas líneas),

más vale disipar pronto esa quimera que la imaginación de Steiner nos propone.

Sobre todo si se tiene en cuenta que entre los trabajos escritos sobre Rulfo

–que superan el millar holgadamente, entre libros, monografías, recopilaciones

de artículos, reseñas y entrevistas– hay varios en los que se oye la insistencia

de un eco: el de la crítica hablando de la crítica.

Gerald Martin, quien recorre las principales lecturas de Pedro Páramo en la

voluminosa edición de la Colección Archivos, señala que en 1955 –el año en que

aparecen los primeros dos mil ejemplares de la novela en el Fondo de Cultura

Económica– la recepción inmediata fue mucho más elogiosa de lo que algunos luego

recordaron. “En la Revista de la Universidad -escribió Rulfo, hablando de las

reseñas negativas que tuvo el texto–, Alí Chumacero comentó que le faltaba un

núcleo al que concurrieran todas las escenas. Pensé que era algo injusto, pues

lo primero que trabajé fue la estructura, y le dije a mi querido amigo Alí:

‘Eres el jefe de producción del Fondo y escribes que el libro no es bueno’. Alí

me contestó: ‘No te preocupes, de todos modos no se venderá’. Y así fue: unos

1500 ejemplares tardaron en venderse cuatro años. El resto se agotó,

regalándolos a quienes me lo pedían”.

Más allá de que algunas reseñas objetaron del texto su “intrincada” estructura,

la aparición en 1953 de El llano en llamas y la notoriedad que hacía tiempo

Rulfo se venía agenciando entre sus colegas sirvieron para que Pedro Páramo

fuese el trampolín hacia la canonización que le llegó a su autor en la década

del ‘60 con el “boom” latinoamericano. Así, una reseña que Carlos Fuentes

publicó en Francia a fines del ‘55 (en que elogia cómo el lenguaje popular es

incorporado a la novela) no sólo fue la primera de otras lecturas que el autor

de Aura realizó con los años, sino también el inicio de la proyección

internacional de la literatura deRulfo. Un escritor que –según García Márquez–

componía “los nombres de sus personajes leyendo lápidas en los cementerios de

Jalisco”.

Pero si Fuentes lleva a cabo uno de los abordajes más controvertidos (e

interesantes) de Pedro Páramo, es porque junto con Octavio Paz y Julio Ortega

propicia los “estudios míticos” del texto: esa zona de la crítica que piensa sus

personajes como arquetipos, y que ve en el ingreso de Juan Preciado al mundo de

los muertos, en el tópico de “la búsqueda del padre”, y en el parricidio que

comete el personaje de Abundio, la traza de los mitos de Orfeo, Telémaco y

Edipo. En un brillante ensayo de 1983, Fuentes escribe: “Novela misteriosa,

mística, musitante, murmurante, mugiente y muda, Pedro Páramo concentra así

todas las sonoridades muertas del mito. Mito y Muerte: ésas son las “emes” que

coronan todas las demás antes de que las corone el nombre mismo de México:

novela mexicana esencial, insuperada e insuperable, Pedro Páramo se resume en el

espectro de nuestro país: un murmullo de polvo desde el otro lado del río de la

muerte”.

El universalismo que las lecturas míticas le otorgaron a la novela (el que se

apoyó, por otra parte, en cómo ésta fue situada en la gran tradición novelística

del siglo XX, en especial vínculo con Faulkner) fue puesto en entredicho por una

serie de estudios que enfocaron los aspectos regionalistas y el realismo social

de la obra de Rulfo. Así, en 1975, Angel Rama bregaba por una “americanización”

de la novela que permitiera relacionarla con mitos autóctonos y despegarla de

“los mitos prestigiosamente helénicos”. Pero fue el crítico Jorge Ruffinelli –en

un notable ensayo de 1977– uno de los que contribuyó a trascender el debate

cuando reconoció tanto la validez de ese “edén invertido” que Paz veía en la

aridez de Comala, como la necesidad de pensar la novela a la luz de su contexto

histórico y del modo en que la Revolución Mexicana aparece en ella.

Pierre Bourdieu afirmó alguna vez que “un libro cambia por el hecho de que no

cambia mientras el mundo cambia”. ¿Qué dirán, pues, de Pedro Páramo cuando

cumpla cien años? Imposible saberlo: los plumerazos que dan las efemérides a la

literatura nunca remueven el mismo polvillo. Lo seguro es que el polvo de muchos

que han escrito o escribirán sobre Rulfo se seguirá amontonando con los años. Y

es que los clásicos devienen inmortales en parte por chupar la sangre de sus

críticos. Por eso los “murmullos” repiten por lo bajo: “la mordida de Rulfo es

irresistible”.

Sobre

El Llano en llamas Sobre

El Llano en llamas

Juan Rulfo lleva a cabo en la década de 1940 la escritura de sus primeros textos

literarios. El primero, fragmento de un proyecto que nunca concluiría, lo

publica en la revista América, de la capital del país, y en ésta y Pan, editada

en Guadalajara, dará a conocer un total de siete cuentos. Rulfo mismo cuenta la

historia:

En 1942 apareció una revista llamada “PAN”, que por su peculiar sistema me dio

la oportunidad de publicar algunas cosas. Lo peculiar consistía en que el autor

pagaba sus colaboraciones. Allí aparecieron mis primeros trabajos. Y si no

fueron muchos se debió únicamente a que carecía de los medios económicos para

pagar mis colaboraciones.

Más tarde pasé a colaborar en “América”, revista antológica, donde al menos no

cobraban por publicar… En 1952 obtuve una beca de la Fundación Rockefeller,

establecida en México un año antes. Mediante esa beca y con el apoyo generoso de

Margaret Shedd, directora del Centro Mexicano de Escritores, logré dar forma y

publicar el libro de cuentos titulado El Llano en llamas…

A los siete cuentos publicados en las revistas mencionadas agregó Rulfo ocho

para la edición que resultó de su beca en el Centro Mexicano de Escritores;

posteriormente agregó un par más, constando finalmente la colección de 17

cuentos.

El cuento “Luvina” ha sido considerado un precursor de Pedro Páramo, mientras

“Diles que no me maten” o “No oyes ladrar los perros” son incluidos por muchos

lectores entre las obras maestras de la cuentística universal. Otros admiran la

complejidad de “El hombre” o la ironía de “Nos han dado la tierra”, “El día del

derrumbe” o “Anacleto Morones”, y en todos los cuentos de la colección está

presente esa peculiar mezcla de habla popular, poesía y alta literatura que es

característica, desde este libro, de la escritura de Juan Rulfo.

El

llano en llamas El

llano en llamas

Ya mataron

a la perra, pero quedan los perritos

Corrido popular

"¡Viva Petronilo Flores!" El grito

se vino rebotando por los paredones de la barranca y subió hasta donde estábamos

nosotros. Luego se deshizo.

Por un rato, el viento que soplaba desde abajo nos trajo un tumulto de voces

amontonadas, haciendo un ruido igual al que hace el agua crecida cuando rueda

sobre pedregales.

En seguida, saliendo de allá mismo, otro grito torció por el recodo de la

barranca, volvió a rebotar en los paredones y llegó todavía con fuerza junto a

nosotros:

"¡ Viva mi general Petronilo Flores!" Nosotros nos miramos.La Perra se levantó

despacio, quitó el cartucho a la carga de su carabina y se lo guardó en la bolsa

de la camisa. Después se arrimó a donde estabanLos cuatro y les dijo: "Síganme,

muchachos, vamos a ver qué toritos toreamos!" Los cuatro hermanos Benavides se

fueron detrás de él, agachados; solamente la Perra iba bien tieso, asomando la

mitad de su cuerpo flaco por encima de la cerca.

Nosotros seguimos allí, sin movernos. Estábamos alineados al pie del lienzo,

tirados panza arriba, como iguanas calentándose al sol.

La cerca de piedra culebreaba mucho al subir y bajar por las lomas, y ellos, la

Perra y los Cuatro, iban también culebreando como si fueran los pies trabados.

Así los vimos perderse de nuestros ojos. Luego volvimos la cara para poder ver

otra vez hacia arriba y miramos las ramas bajas de los amoles que nos daban

tantita sombra. Olía a eso; a sombra recalentada por el sol. A amoles podridos.

Se sentía el sueño del mediodía.

La boruca que venía de allá abajo se salía a cada rato de la barranca y nos

sacudía el cuerpo para que no nos durmiéramos. Y aunque queríamos oír parando

bien la oreja, sólo nos llegaba la boruca: un remolino de murmullos, como si se

estuviera oyendo de muy lejos el rumor que hacen las carretas al pasar por un

callejón pedregoso.

De repente sonó un tiro. Lo repitió la barranca como si estuviera derrumbándose.

Eso hizo que las cosas despertaran: volaron los totochilos, esos pájaros

colorados que habíamos estado viendo jugar entre los amole s. En seguida las

chicharras, que se habían dormido a ras del mediodía, también despertaron

llenando la tierra de rechinidos. -¿Qué fue? - preguntó Pedro Zamora, todavía

medio amodorrado por la siesta.

Entonces el Chihuila se levantó y, arrastrando su carabina como si fuera un

leño, se encaminó detrás de los que se habían ido.

- Voy a ver qué fue lo que fue - dijo perdiéndose también como los otros.

El chirriar de las chicharras aumentó de tal modo que nos dejó sordos y no nos

dimos cuenta de la hora en que ellos aparecieron por allí. Cuando menos

acordamos aquí estaban ya, mero enfrente de nosotros, todos desguarnecidos.

Parecían ir de paso, ajuareados para otros apuros y no para éste de ahorita.

Nos dimos vuelta y los miramos por la mira de las troneras. Pasaron los

primeros, luego los segundos y otros más, con el cuerpo echado para adelante,

jorobados de sueño. Les relumbraba la cara de sudor, como si la hubieran

zambullido en el agua al pasar por el arroyo.

Siguieron pasando.

Llegó la señal. Se oyó un chiflido largo y comenzó la tracatera allá lejos, por

donde se había ido la Perra. Luego siguió aquí. Fue fácil. Casi tapaban el

agujero de las troneras con su bulto, de modo que aquello era como tirarles a

boca de jarro y hacerles pegar tamaño respingo de la vida a la muerte sin que

apenas se dieran cuenta.

Pero esto duró muy poquito. Si acaso la primera y la segunda descarga. Pronto

quedó vacío el hueco de la tronera por donde, asomándose uno, sólo se veía a los

que estaban acostados en mitad del camino, medio torcidos, como si alguien los

hubiera venido a tirar allí. Los vivos desaparecieron. Después volvieron a

aparecer, pero por lo pronto ya no estaban allí. Para la siguiente descarga

tuvimos que esperar. Alguno de nosotros gritó: "¡Viva Pedro Zamora !" Del otro

lado respondieron, casi en secreto: "¡Sálvame patroncito!¡Sálvame!¡Santo Niño de

Atocha, socórreme!" 'Pasaron los pájaros. Bandadas de tordos cruzaron por encima

de nosotros hacia los cerros.

La tercera descarga nos llegó por detrás. Brotó de ellos, haciéndonos brincar

hasta el otro lado de la cerca, hasta más allá de los muertos que nosotros

habíamos matado.

Luego comenzó la corretiza por entre los matorrales. Sentíamos las balas

pajueleándonos los talones, como si hubiéramos caído sobre un enjambre de

chapulines. Y de vez en cuando, y cada vez más seguido, pegando mero en medio de

alguno de nosotros, que se quebraba con un crujido de huesos. Corrimos. Llegamos

al borde de la barranca y nos dejamos descolgar por allí como si nos

despeñáramos.

Ellos seguían disparando. Siguieron disparando todavía después que habíamos

subido hasta el otro lado, a gatas, como tejones espantados por la lumbre.

"¡Viva mi general Petronilo Flores, hijos de la tal por cual!", nos gritaron

otra vez. Y el grito se fue rebotando como el trueno de una tormenta, barranca

abajo.

Nos quedamos agazapados detrás de unas piedras grandes y boludas, todavía

resollando fuerte por la carrera. Solamente mirábamos a Pedro Zamora

preguntándole con los ojos qué era lo que nos había pasado. Pero él también nos

miraba sin decirnos nada. Era como si se nos hubiera acabado el habla a todos o

como si la lengua se nos hubiera hecho bola como la de los pericos y nos costara

trabajo soltarla para que dijera algo. Pedro Zamora noslseguía mirando. Estaba

haciendo sus cuentas con los ojos; con aquellos ojos que él tenía, todos

enrojecidos, como si los trajera siempre desvelados. Nos contaba de uno en uno.

Sabía ya cuántos éramos los que estábamos allí, pero parecía no estar seguro

todavía, por eso nos repasaba una vez y otra y otra.

Faltaban algunos: once o doce, sin contar a la Perra y al Chihuila a los que

habían arrendado con ellos. El Chihuila bien pudiera ser que estuviera

horquetado arriba de algún amole, acostado sobre su retrocarga, aguardando a que

se fueran los federales.

Los Joseses, los dos hijos de la Perra, fueron los primeros en levantar la

cabeza, luego el cuerpo. Por fin caminaron de un lado a otro esperando que Pedro

Zamora les dijera algo. Y dijo: Otro agarre como éste y nos acaban.

En seguida, atragantándose como si tragara un buche de coraje, les gritóa los

Joseses:

-¡Ya sé que falta su padre, pero aguántense, aguántense tantito! Iremos por él!

Una bala disparada de allá hizo volar una parvada de tildíos en la ladera de

enfrente. Los pájaros cayeron sobre la barranca y revolotearon hasta cerca de

nosotros; luego, al vernos, se asustaron, dieron media vuelta relumbrando contra

el sol y volvieron a llenar de gritos los árboles de la ladera de enfrente.

Los Joseses volvieron al lugar de antes y se acuclillaron en silencio.

Así estuvimos toda la tarde. Cuando empezó a bajar la noche llegó el Chihuila

acompañado de uno de los Cuatro. Nos dijeron que venían de allá abajo, de la

Piedra Lisa, pero no supieron decirnos si ya se habían retirado los federales.

Lo cierto es que todo parecía estar en calma. De vez en cuando se oían los

aullidos de los coyotes. -¡Epa tú, Pichón.! -me dijo Pedro Zamora-. Te voy a dar

la encomienda de que vayas con los Joseses hasta Piedra Lisa y vean a ver qué le

pasó a la Perra. Si está muerto, pos entiérrenlo. Y hagan lo mismo con los

otros. A los heridos déjenlos encima de algo para que los vean los guachos; pero

no se traigan a nadie.

-Eso haremos.

Y nos fuimos.

Los coyotes se oían más cerquita cuando llegamos al corral donde habíamos

encerrado la caballada.

Ya no había caballos, sólo estaba un burro trasijado que ya vivía allí desde

antes que nosotros viniéramos. De seguro los federales habían cargado con los

caballos. Encontramos al resto de los Cuatro detrasito de unos matojos, los tres

juntos, encaramados uno encima de otro como si los hubieran apilado allí. Les

alzamos la cabeza y se la zangoloteamos un poquito para ver si alguno daba

todavía señales; pero no, ya estaban bien difuntos. En el aguaje estaba otro de

los nuestros con las costillas de fuera como si lo hubieran macheteado. Y

recorriendo el lienzo de arriba abajo encontramos uno aquí y otro más allá, casi

todos con la cara renegrida.

- A éstos los remataron, no tiene ni qué -dijo uno delos Joseses.

Nos pusimos a buscar a la Perra; a no hacer caso de ningún otro sino de

encontrar a la mentada Perra.

No dimos con él. "Se lo han de haber llevado -pensamos-. Se lo han de haber

llevado para enseñárselo al gobierno"; pero, aun así seguimos buscando por todas

partes, entre el rastrojo'. Los coyotes seguían aullando.

Siguieron aullando toda la noche.

Pocos días después, en el Armería, al ir pasando el río, nos volvimos a

encontrar con Petronilo Flores. Dimos marcha atrás, pero ya era tarde. Fue como

si nos fusilaran. Pedro Zamora pasó por delante haciendo galopar aquel macho

barcino y chaparrito que era el mejor animal que yo había conocido. Y detrás de

él, nosotros, en manada, agachados sobre el pescuezo de los caballos. De todos

modos la matazón fue grande. No me di cuenta de pronto porque me hundí en el río

debajo de mi caballo muerto, y la corriente nos arrastró a los dos, lejos, hasta

un remanso bajito de agua y lleno de arena. Aquél fue el último agarre que

tuvimos con las fuerzas de Petronilo Flores. Después ya no peleamos. Para decir

mejor las cosas, ya teníamos algún tiempo sin pelear, sólo de andar huyendo el

bulto; por eso resolvimos remontarnos los pocos que quedamos, echándonos al

cerro para escondernos de la persecución. Y acabamos por ser unos grupitos tan

ralos que ya nadie nos tenía miedo. Ya nadie corría gritando: "¡Allí vienen los

de Zamora!" Había vuelto la paz al Llano Grande.

Pero no por mucho tiempo.

Hacía cosa de ocho meses que estábamos escondidos en el escondrijo del Cañón del

Tozín, allí donde el río Armería se encajona durante muchas horas para dejarse

caer sobre la costa. Esperábamos dejar pasar los años para luego volver al

mundo', cuando ya nadie se acordara de nosotros. Habíamos comenzado a criar

gallinas y de vez en cuando subíamos a la sierra en busca de venados. Eramos

cinco, casi cuatro, porque a uno delos Joseses se le había gangrenado una pierna

por el balazo que le dieron abajito de la nalga, allá, cuando nos balacearon por

detrás. Estábamos allí, empezando a sentir que ya no servíamos para nada. Y de

no saber que nos colgarían a todos, hubiéramos ido a pacificarnos.

Pero en eso apareció un tal Armancio Alcalá, que era el que le hacía los recados

y las cartas a Pedro Zamora.

Fue de mañanita, mientras nos ocupábamos en destazar una vaca, cuando oímos el

pitido del cuerno. Venía de muy lejos, por el rumbo del Llano. Pasado un rato

volvió a oírse. Era como el bramido de un toro: primero agudo, luego ronco,

luego otra vez agudo. El eco lo alargaba más y más y lo traía aquí cerca, hasta

que el ronroneo del río lo apagaba.

Y ya estaba para salir el sol, cuando el tal Alcalá se dejó ver asomándose por

entre los sabinos. Traía terciadas dos carrilleras con cartuchos del "44" y en

las ancas de su caballo venía atravesado un montón de rifles como si fuera una

maleta. Se apeó del macho. Nos repartió las carabinas y volvió a hacer la maleta

con las que le sobraban".

- Si no tienen nada urgente que hacer de hoy a mañana, pónganse listos para

salir a San Buenaventura. Allí los está aguardando Pedro Zamora. En mientras',

yo voy un poquito más abajo a buscar a los Zanates. Luego volveré. Al día

siguiente volvió, ya de atardecida. Y sí, con él venían los Zanates. Se les veía

la cara prieta entre el pardear de la tarde. También venían otros tres que no

conocíamos.

-En el camino conseguiremos caballos-nos dijo. Y lo seguimos.

Desde mucho antes de llegar a San Buenaventura nos dimos cuenta de que los

ranchos estaban ardiendo. De las trojes de la hacienda se alzaba más alta la

llamarada, como si estuviera quemándose un charco de aguarrás. Las chispas

volaban y se hacían rosca en la oscuridad del cielo formando grandes nubes

alumbradas. Seguimos caminando de frente, encandilados por la luminaria de San

Buenaventura, como si algo nos dijera que nuestro trabajo era estar allí, para

acabar con lo que quedara.

Pero no habíamos alcanzado a llegar cuando encontramos a los primeros de a

caballo que venían al trote, con la soga morreada en la cabeza de la silla y

tirando, unos, de hombres pialados que, en ratos, todavía caminaban sobre sus

manos, y otros, de hombres a los que ya se les habían caído las manos y traían

descolgada la cabeza. Los miramos pasar. Más atrás venían Pedro Zamora y mucha

gente a caballo. Mucha más gente que nunca. Nos dio gusto.

Daba gusto mirar aquella larga fila de hombres cruzando el Llano Grande otra

vez, como en los tiempos buenos. Como al principio, cuando nos habíamos

levantado de la tierra como huizapoles maduros aventados por el viento, para

llenar de terror todos los alrededores del Llano. Hubo un tiempo que así fue. Y

ahora parecía volver. De allí nos encaminamos hacia San Pedro. Le prendimos

fuego y luego la emprendimos rumbo al Petacal. Era la época en que el maíz ya

estaba por pizcarse y las milpas se veían secas y dobladas por los ventarrones

que soplan por este tiempo sobre el Llano. Así que se veía muy bonito ver

caminar el fuego en los potreros; ver hecho una pura brasa casi todo el Llano en

la quemazón aquella, con el humo ondulado por arriba; aquel humo oloroso a

carrizo y a miel, porque la lumbre había llegado también a los cañaverales.

Y de entre el humo íbamos saliendo nosotros, como espantajos, con la cara

tiznada, arreando ganado de aquí y de allá para juntarlo en algún lugar y

quitarle el pellejo. Ese era ahora nuestro negocio: los cueros de ganado.

Porque, como nos dijo Pedro Zamora: "Esta revolución la vamos a hacer con el

dinero de los ricos. Ellos pagarán las armas y los gastos que cueste esta

revolución que estamos haciendo. Y aunque no tenemos por ahorita ninguna bandera

por qué pelear, debemos apurarnos a amontonar dinero, para que cuando vengan las

tropas del gobierno vean que somos poderosos." Eso nos dijo. Y cuando al fin

volvieron las tropas, se soltaron matándonos otra vez como antes, aunque no con

la misma facilidad. Ahora se veía a leguas que nos tenían miedo.

Pero nosotros también les teníamos miedo. Era de verse cómo se nos atoraban los

güevos en el pescuezo con sólo oír el ruido que hacían sus guarniciones o las

pezuñas de sus caballos al golpear las piedras de algún camino, donde estábamos

esperando para tenderles una emboscada. Al verlos pasar, casi sentíamos que nos

miraban de reojo y como diciendo: "Ya los venteamos, nomás nos estamos haciendo

disimulados." Y así parecía ser, porque de buenas a primeras se echaban sobre el

suelo, afortinados detrás de sus caballos y nos resistían allí hasta que otros

nos iban cercando poquito a poco, agarrándonos como a gallinas acorraladas.

Desde entonces supimos que a ese paso no íbamos a durar mucho, aunque éramos

muchos. Cuando los vivos comenzaron a salir de entre las astillas de los carros,

nosotros nos retiramos de allí, acalambrados de miedo.

Estuvimos escondidos varios días; pero los federales nos fueron a sacar de

nuestro escondite. Ya no nos dieron paz; ni siquiera para mascar un pedazo de

cecina en paz. Hicieron que se nos acabaran las horas de dormir y de comer, y

que los días y las noches fueran iguales para nosotros. Quisimos llegar al Cañón

del Tozín; pero el gobierno llegó primero que nosotros. Faldeamos el volcán.

Subimos a los montes más altos y allí, en ese lugar que le dicen el Camino de

Dios, encontramos otra vez al gobierno tirando a matar. Sentíamos cómo bajaban

las balas sobre nosotros, en rachas apretadas, calentando el aire que nos

rodeaba. Y hasta las piedras detrás de las que nos escondíamos se hacían trizas

una tras otra como si fueran terrones. Después supimos que eran ametralladoras

aquellas carabinas con que disparaban ahora sobre nosotros y que dejaban hecho

una coladera el cuerpo de uno; pero entonces creímos que eran muchos soldados,

por miles, y todo lo que queríamos era correr de ellos.

La

noche que lo dejaron solo La

noche que lo dejaron solo

-¿Por qué van tan despacio? -les preguntó Feliciano Ruelas a los de adelante–.

Así acabaremos por dormirnos. ¿Acaso no les urge llegar pronto?

-Llegaremos mañana amaneciendo -le contestaron.

Fue lo último que oyó decirles. Sus últimas palabras. Pero de eso se acordaría

después, al día siguiente.

Allí iban los tres, con la mirada en el suelo, tratando de aprovechar la poca

claridad de la noche.

«Es mejor que esté oscuro. Así no nos verán.» También habían dicho, eso, un poco

antes, o quizá la noche anterior. No se acordaba. El sueño le nublaba el

pensamiento.

Ahora, en la subida, lo vio venir de nuevo. Sintió cuando se le acercaba,

rodeándolo como buscándole la parte más cansada. Hasta que lo tuvo encima, sobre

su espalda, donde llevaba terciados los rifles.

Mientras el terreno estuvo parejo, caminó de prisa. Al comenzar la subida, se

retrasó; su cabeza empezó a moverse despacio, más lentamente conforme se

acortaban Sus pasos. Los otros pasaron junto a él, ahora iban muy adelante y él

seguía balanceando su cabeza dormida.

Se fue rezagando. Tenía el camino enfrente, casi a la altura de sus ojos. Y el-

peso de los rifles. Y el sueño trepado allí donde su espalda se encorvaba.

Oyó cuando se le perdían los pasos: aquellos huecos talonazos. que había venido

oyendo quién sabe desde cuándo, durante quién sabe cuántas noches: «De la

Magdalena para acá, la primera noche; después de allá para acá, la segunda, y

ésta es la tercera. No serían muchas -pensó-, si al menos hubiéramos dormido de

día. Pero ellos no quisieron: "Nos pueden agarrar dormidos -dijeron-. Y eso

sería lo peor."»

-¿Lo peor para quién?

Ahora el sueño lo hacía hablar. «Les dije que esperaran: vamos dejando este día

para descansar. Mañana caminaremos de filo y con más ganas y con más fuerzas,

por si tenemos que correr. Puede darse el caso.»

Se detuvo con los ojos cerrados. «Es mucho -dijo-. ¿Qué ganamos con apurarnos?

Una jornada. Después de tantas que hemos perdido, no vale la pena.» En seguida

gritó: «¿Dónde andan?»

Y casi en secreto: «Váyanse, pues. ¡Váyanse¡»

Se recostó en el tronco de un árbol. Allí estaba la tierra fría y el sudor

convertido en agua fría. Ésta debía de ser la sierra de que le habían hablado.

Allá abajo el tiempo tibio, y ahora acá arriba este frío que se le metía por

debajo del gabán: «Como si me levantaran la camisa y me manosearan el pellejo

con manos heladas.»

Se fue sentando sobre el musgo. Abrió los brazos como si quisiera medir el

tamaño de la noche y encontró una cerca de árboles. Respiró un aire oloroso a

trementina. Luego se dejó resbalar en el sueño, sobre el cochal, sintiendo cómo

se le iba entumeciendo el cuerpo.

Lo despertó el frío de la madrugada. La humedad del rocío.

Abrió los ojos. Vio estrellas transparentes en un cielo claro, por encima de las

ramas oscuras.

«Está oscureciendo», pensó. Y se volvió a dormir.

Se levantó al oír gritos y el apretado golpetear de pezuñas sobre el seco

tepetate del camino. Una luz amarilla bordeaba el horizonte.

Los arrieros pasaron junto a él, mirándolo. Lo saludaron: «Buenos días», le

dijeron. Pero él no contestó.

Se acordó de lo que tenía que hacer. Era ya de día. Y él debía de haber

atravesado la sierra por la noche para evitar a los vigías. Este paso era el más

resguardado. Se lo habían dicho.

Tomó el tercio de carabinas y se las echó a la espalda. Se hizo a un lado del

camino y cortó por el monte,hacia donde estaba saliendo el sol. Subió y bajó,

cruzando lomas terregosas.

Le parecía oír a los arrieros que decían: «Lo vimos allá arriba. Es así y asado,

y trae muchas armas.»

Tiró los rifles. Después se deshizo de las carrilleras. Entonces se sintió

livianito y comenzó a correr como si quisiera ganarles a los arrieros la bajada.

Había que «encumbrar, rodear la meseta y luego bajar». Eso estaba haciendo. Obre

Dios. Estaba haciendo lo que le dijeron que hiciera, aunque no a las mismas

horas.

Llegó al borde de las barrancas. Miró allá lejos la gran llanura gris.

«Ellos deben estar allá. Descansando al sol, ya sin ningún pendiente», pensó.

Y se dejó caer barranca abajo, rodando y corriendo y volviendo a rodar.

«Obre Dios», decía. Y rodaba cada vez más en su carrera.

Le parecía seguir oyendo a los arrieros cuando le dijeron: «¡Buenos días!»

Sintió que sus ojos eran engañosos. Llegarán al primer vigía y le dirán: «Lo

vimos en tal y tal parte. No tardará en estar por aquí.»

De pronto se quedó quieto.

«¡Cristo!», dijo. Y ya iba a gritar: «¡Viva Cristo Rey!», pero se contuvo. Sacó