El oso (fragmento)

NOTAS EN ESTA SECCION

Biografía |

El caballero de la angustia, por Silvia

Friera | El fauno de mármol, por

Luis Gusmán | Un mito en

construcción, por José María Brindisi

William Faulkner a caballo, por Julián

Marías | El hermano

civilizado, por Juan Forn | Big Sur, por

Rodrigo Fresán | La ficha |

El oso

LECTURA RECOMENDADA

Discurso del Premio Nobel |

Entrevista

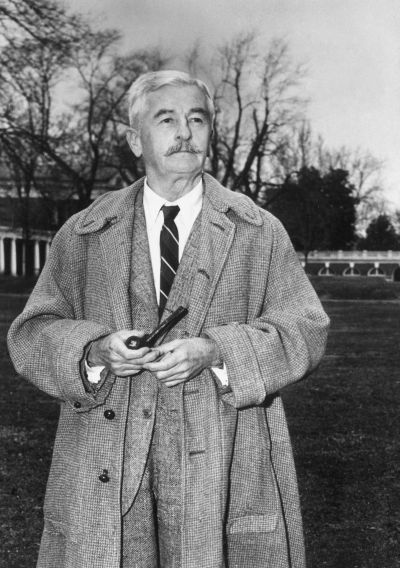

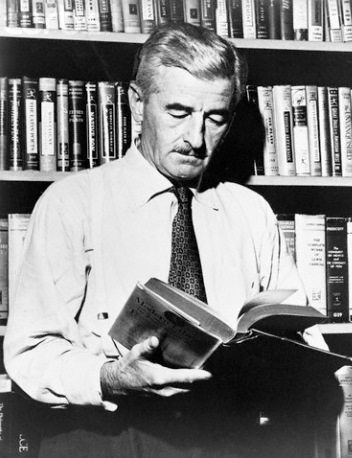

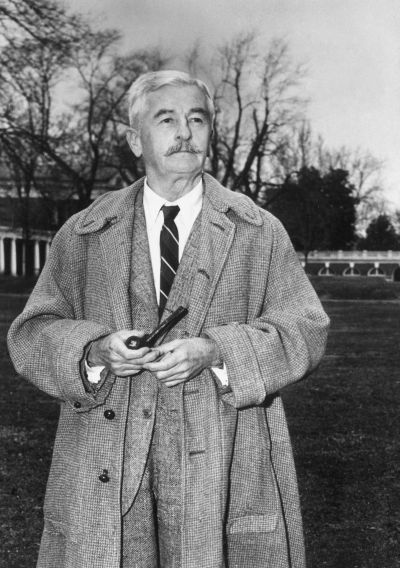

Escritor

estadounidense. Nació el 25 de septiembre de 1897 en New Albany (Mississippi),

aunque se crio en las cercanías de Oxford, lugar al que se trasladó la familia

en 1902. Su verdadero apellido Falkner, es cambiado por conveniencias

editoriales. Era el mayor de cuatro hermanos de una familia tradicional sureña. Escritor

estadounidense. Nació el 25 de septiembre de 1897 en New Albany (Mississippi),

aunque se crio en las cercanías de Oxford, lugar al que se trasladó la familia

en 1902. Su verdadero apellido Falkner, es cambiado por conveniencias

editoriales. Era el mayor de cuatro hermanos de una familia tradicional sureña.

Como otros autores prolíficos, sufrió la envidia de otros, y fue considerado el

rival estilístico de Hemingway (sus largas frases contrastaban con las cortas de

Hemingway). Es considerado probablemente el único modernista americano de la

década de 1930, siguiendo la tradición experimental de escritores europeos como

James Joyce, Virginia Woolf y Marcel Proust, y conocido por su uso de técnicas

literarias innovadoras, como el monólogo interior, la inclusión de múltiples

narradores o puntos de vista y saltos en el tiempo dentro de la narración.

En el año 1915 dejó los estudios y empezó a trabajar en el banco de su

abuelo.Durante la I Guerra Mundial ingresó como piloto de la R. F. C (Real

Fuerza Aérea Británica). Cuando regresó a su ciudad, entró como veterano en la

Universidad de Mississippi, aunque volvió a dejar los estudios, pero esta vez

fue para dedicarse a escribir. Durante esa época realizó trabajos como pintor de

techos y puertas, o cartero en la Universidad de Oxford, (de donde lo echaron

por su costumbre de leer la correspondencia antes de entregarla) y publicó su

primer y único libro de poemas: El fauno de mármol (1924).

A partir de 1921 trabajó como periodista en Nueva Orleans y conoció al escritor

de cuentos estadounidense Sherwood Anderson, que le ayudó a encontrar un editor

para su primera novela, La paga de los soldados (1926) .

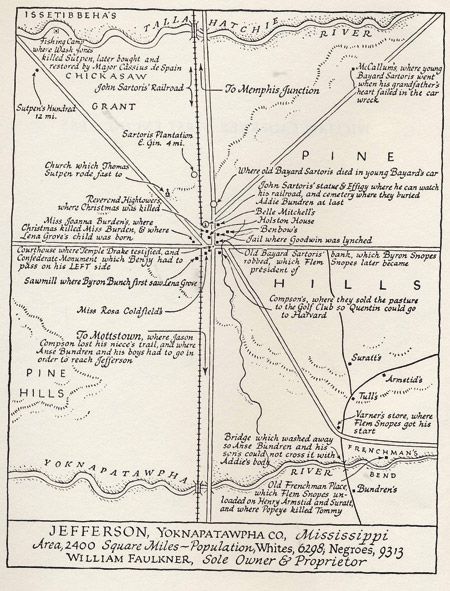

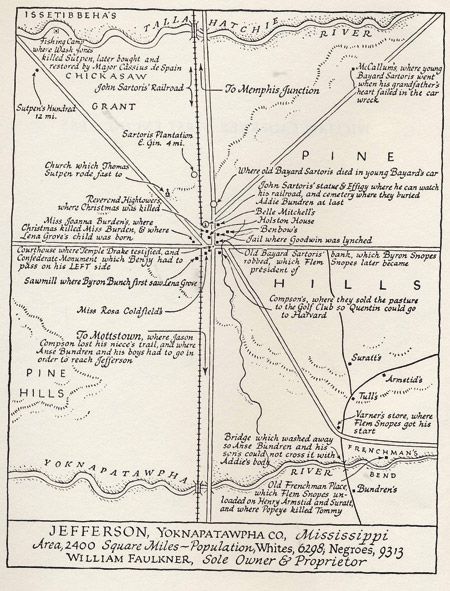

Pasó una temporada viajando por Europa. A su regreso comenzó a escribir una

serie de novelas ambientadas en el condado ficticio de Yoknapatawpha (inspirado

en el condado de Lafayette, Mississippi), donde transcurren gran parte de sus

escritos, y del cual hace una descripción geográfica y traza un mapa en ¡Absalóm,

Absalóm! (1936). Allí pone a vivir a 6.928 blancos y 9.313 negros, como pretexto

para presentar personajes característicos del grupo sudista arruinado del cual

es modelo su propia familia.

La primera de estas novelas es Sartoris (1929), en la que identificó al coronel

Sartoris con su propio bisabuelo, William Cuthbert Falkner, soldado, político,

constructor ferroviario y escritor. Después aparece El ruido y la furia, que

confirmó su madurez como escritor.

|

William Faulkner - Una

rosa para Emilia. Agencia Radiofónica de Comunicación (Argentina).

Fuente: Radioteca.net |

Contrajo matrimonio con Estelle Oldham, decidiendo establecer su casa y fijar su

residencia literaria en el pequeño pueblo de Oxford. A pesar de la buena

aceptación de los lectores a sus obras, tan sólo se vendió bien Santuario

(1931).

Debido al éxito del libro logró trabajo, bastante más lucrativo, como guionista

de Hollywood. En 1946, el crítico Malcolm Cowley, preocupado porque Faulkner era

poco conocido y apreciado, publicó The portable Faulkner, libro que reúne

extractos de sus novelas en una secuencia cronológica. En 1949 le otorgaron el

Premio Nobel de Literatura y en 1955 recibió el premio Pulitzer por su novela

Una fábula. La influencia de Faulkner en la literatura radica en aspectos

técnicos que se manifiestan en el empleo de determinadas fórmulas.

Se destacan sus obras The Marble Faun (1924), La paga de los soldados (1926),

Mosquitos (1927), Sartoris (1929), Mientras agonizo (1930),

Desciende Moisés

(1931), El ruido y la furia (1931), Luz de agosto (1932), ¡Absalom, Absalom!

(1936), Los invictos (1938), El villorrio (1940), Intruso en el polvo (1948),

Gambito de caballo (1949), Réquiem por una monja (1951), Una fábula (1954,

Premio Pulitzer de 1955), La ciudad (1957), La mansión (1959) y Los rateros

(1962) también ganadora de un Premio Pulitzer, así como artículos, relatos y

reportajes.

Continuó escribiendo, tanto novelas como cuentos, hasta su muerte en Oxford, el

6 de julio de 1962.

El

caballero de la angustia El

caballero de la angustia

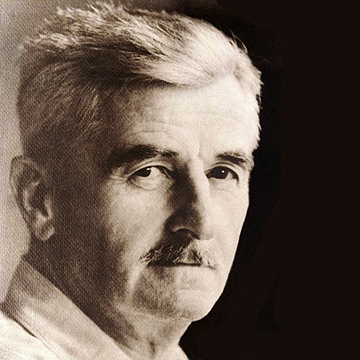

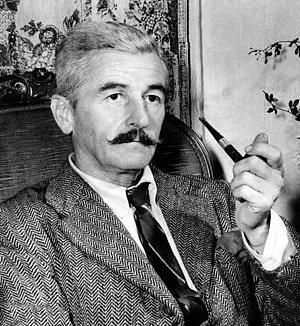

A 50 años de la muerte del escritor estadounidense William Faulkner, su obra

está más vigente que nunca. Reeditan El ruido y la furia.

Por Silvina Friera

La angustia es recreada una y otra vez, lanzando un torbellino de destellos que

garantizan un futuro de perpetuo anacronismo. Del soliloquio de Macbeth al

hundimiento inexorable de la aristocrática familia Compson, cada nueva lectura

podría refrendar las absurdas heridas de la experiencia humana. “Mañana, y

mañana y mañana se desliza en este mezquino paso de día a día (...). Y todos

nuestros ayeres han testimoniado a los tontos el camino a la muerte polvorienta

(...). La vida no es más que una sombra andante, jugador deficiente, que

apuntala y realza su hora en el escenario. Y después ya no se escucha más. Es un

cuento relatado por un idiota, lleno de ruido y furia, sin ningún significado”,

dice el rey escocés inmortalizado por Shakespeare. Quentin, la más desgarradora

sombra ambulante, ahí anda todavía, recién ingresado a Harvard, mordisqueando

los altibajos anímicos de un suicidio presagiado, atribulado por la condena

moral que pesa sobre su amada hermana Caddy. Y carga, además, con “el mausoleo

de toda esperanza y deseo”: hereda un reloj “no para que recuerdes el tiempo –le

advierte su padre–, sino para que de vez en cuando lo olvides durante un

instante y no agotes tus fuerzas intentando someterlo”. Menudo y endiablado

mandato. “Nunca se gana una batalla, dijo. Ni siquiera se libran. El campo de

batalla solamente revela al hombre su propia estupidez y desesperación, y la

victoria es una ilusión de filósofos e imbéciles”, evoca Quentin la sentencia

paternal. El “espléndido fracaso” –así calificó William Faulkner a su novela El

ruido y la furia–, tal vez la más bella y compleja de su obra, que la editorial

Alfaguara acaba de reeditar para recordar los cincuenta años de la muerte del

gran narrador norteamericano, es una polifonía tan enigmática como inaudita, que

reaviva el asombro y la perplejidad ante el abismo de lo “ilegible”.

Aun a riesgo de pisar la trampa de la efeméride –que suministra una plusvalía de

entusiasmo–, el trueno y la música de la prosa faulkneriana son el triunfo más

demoledor en las escaramuzas retóricas, donde el perdedor o el incomprendido del

pasado deviene piedra fundamental del universo literario. La verdad de Faulkner

es siempre una cuestión de ritmo. “Se puede ignorar el sonido durante mucho

tiempo, pero luego un tic tac instantáneo puede recrear en la mente intacta el

largo desfilar del tiempo que no se ha oído”, reflexiona Quentin. El hilo tenue

de la memoria se rinde ante un acertijo que el escritor postulaba con la razón

ahora plenamente de su lado: el tiempo es un estado fluido y el propósito de un

escritor o de cualquier artista “es detener el movimiento, que es la vida, por

medios artificiales, y mantenerla fija de modo que cien años más tarde, cuando

un desconocido la mire, pueda volver a moverse, ya que es vida”. La obra de

muchos escritores latinoamericanos se desplomaría –o sería inconcebible– sin los

pilares que construyó, novela tras novela, el gran narrador norteamericano del

siglo XX, nacido el 25 de septiembre de 1897 en New Albany, en el estado sureño

de Mississippi. “Todos coinciden en que mi obra no es más que un largo,

empecinado, a veces inexplicable plagio de Faulkner”, reconocía el uruguayo Juan

Carlos Onetti. El colombiano Gabriel García Márquez admitió que su problema “no

fue imitar a Faulkner, sino destruirlo”; los mexicanos Juan Rulfo y Carlos

Fuentes y el peruano Mario Vargas Llosa afirmaron el aliento del autor de

Mientras agonizo en sus novelas. “De los jóvenes escritores de mi generación, al

final de los años ’50 y principios de los ’60, en el Río de la Plata, pocos eran

los que no conocían de memoria, en la traducción de Borges, el párrafo final de

Las palmeras salvajes, que termina así: “Entre la nada y la pena, elijo la

pena...”, confirmaba Saer en un ensayo de El concepto de la ficción.

Las indómitas mutaciones de los puntos de vista y su estela de narradores,

extensas cabalgatas de monólogos interiores, elipsis vertiginosas, saltos

temporales y espaciales, y un atípico sistema de puntuación que surgía de un

registro rítmico próximo a la oralidad, que más de una profesora hubiera

cercenado bajo el canon de la “correcta” escritura: todo ese andamiaje, al que

no se le pueden escamotear los neologismos, esculpió este caballero sureño

eternamente insatisfecho ante el anhelo de la perfección, tempranamente influido

por Sherwood Anderson, quien lo estimuló para que escribiera su primera novela,

La paga de los soldados (1926); admirador confeso de Joyce, Dickens, Cervantes

–todos los años, declaró en una entrevista, leía Don Quijote “como algunos leen

la Biblia”–, Flaubert, Balzac, Dostoievski, Tolstoi y Shakespeare. Luego

publicaría Mosquitos (1927), Sartoris (1929), la primera de la saga ambientada

en el condado ficticio de Yoknapatawpha; El ruido y la furia (1929), Mientras

agonizo (1930), Santuario (1931), Luz de agosto (1932), ¡Absalón, Absalón!

(1936), Los invictos (1938), Las palmeras salvajes (1939), El Hamlet (1940), El

villorio (1940), Intruso en el polvo (1948), Réquiem por una monja (1951) y Una

fábula (1954), entre otros títulos, además de cuentos, ensayos, poemas y guiones

de cine que compuso para la Warner Bros (1942–1945), como Tener o no tener

(1944), basada en la novela homónima de Ernst Hemingway, dirigida por Howard

Hawks; y El gran sueño, con el mismo director.

Hay que acercarse a la narrativa de Faulkner –parafraseando su propia sugerencia

sobre el modo de ingresar al Ulises de Joyce– como el predicador bautista

iletrado se acerca al Antiguo Testamento: con fe. Aunque la puntuación no cumpla

a rajatabla las normas ortográficas y cause ese efecto de extrañamiento o

vacilación en el lector. Al fin y al cabo, nunca viene mal extraviarse un par de

páginas hasta calibrar la sintonía con esas oraciones o párrafos que se suceden

sin pausa, que fluyen con una armonía desenfrenada, como si se estuviera ante la

sintaxis de un loco. Nadie se había animado a hacer lo que el escritor hizo en

la literatura norteamericana; es como si un “bárbaro” hubiera experimentado, en

todos los frentes narrativos, los alcances y los límites de las palabras

escritas: su potencia e impotencia. Esa tensión sintáctica y conceptual entonces

“novedosa” –más que responder al afán del regodeo estilístico o a la tentación

de convertirse en un profesional de la incomodidad experimental– es tributaria

de una necesidad íntima: la de un escritor que embiste con orgullo a los

clásicos, muy suelto de cuerpo, sin admitir el prestigio de las normas emanadas

por las autoridades literarias de su tiempo, ni mucho menos las admoniciones de

los editores. Cuando empezó la primera versión de las cinco que tuvo –previa a

su publicación– El ruido y la furia, allá por 1928, ya tenía dos novelas en

circulación. Pero la tercera, Banderas en el polvo –que posteriormente se

editaría como Sartoris–, había sido rechazada. Esa impugnación, en vez de

abatirlo, funcionó como un acicate que lo liberó del yugo de las imposiciones y

consejos de los publishers.

“Siempre hay que soñar y apuntar más alto de lo que es posible hacer. No hay que

preocuparse simplemente por ser mejor que los contemporáneos o que los

predecesores. Hay que tratar de ser mejor que uno mismo. Un artista es una

criatura impulsada por los demonios. Nunca sabe por qué lo eligieron a él y

suele estar demasiado ocupado como para preguntárselo. Es completamente amoral

en el sentido de que puede llegar a robar, a pedir prestado o a mendigar ante

cualquiera para poder hacer su obra”, explicaba Faulkner en la entrevista con

The Paris Review.

Más allá del envión mundial que implicó la distinción con el Premio Nobel de

Literatura en 1949, ningún autor en lengua inglesa, salvo Shakespeare, fue tan

analizado y discutido. En el único terreno donde el protocolo de las disputas

decrece es en el cosmos propio pergeñado por Faulkner. Su tierra natal, ese sur

norteamericano contradictorio y paradójico –militar y moralmente derrotado, con

antiguas familias patricias frustradas en el imperativo de adaptarse a los

nuevos vientos–, encuadrado entre la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial,

fue un tópico inagotable de tensiones entre sexos y razas, represión y heroísmo,

refinamiento y disgregación. No se puede pensar esa parcela americana si no es a

través de la lente de su mítico condado de Yoknapatawpha, con esos hombres

aguijoneados por una persistente nostalgia, obsesionados con madres y hermanas,

portadores de un pedazo de infamia; negros curtidos en una retahíla de

humillaciones y desasosiegos sin parangón; mujeres que aspiran a ser las

capitanas de sus propios barcos (como Lena Grove en Luz de agosto), que sucumben

al destino trágico, Caddy y su hija (El ruido y la furia), o la entrañable

Dilsey, la sirvienta negra de la familia Compson, valiente y corajuda, uno de

los personajes favoritos del narrador sureño. Las criaturas faulknerianas, aun

más cuando se desmoronan, pero también cuando salen a flote –negociando entre la

realidad y los sueños–, son irresistiblemente cautivadoras y viles en esa

simultaneidad que apuntala la saludable ambigüedad humana.

Hace cincuenta años, un 6 de julio de 1962, escribió las últimas sílabas del

tiempo testimoniado de su epitafio: “Compuso libros y murió”. Tenía 64 años. “Mi

ambición como persona reservada que soy es que me borren y echen de la historia

sin dejar rastro, sin más restos que los libros publicados”, confesó. Esos

restos, esas grandes novelas y cuentos, no son las sobras que regresan con la

modulación melancólica de un apellido familiar que suena en el cementerio

literario. Como postulaba en Réquiem por una monja, “el pasado no ha muerto: ni

siquiera ha pasado”.

El

fauno de mármol El

fauno de mármol

Por Luis Gusmán *

Siempre hay un mito fundante a partir del cual alguien que escribe se hace

escritor. En Faulkner ese mito tiene su origen: una errata tipográfica. La

historia comienza con su bisabuelo: William Clark Falkner, que escribe con poca

fortuna algunos libros de poemas, una novela, La batalla de Manassas, que cuenta

de acuerdo con la época, la unión entre azules y grises en la Guerra de

Secesión. Quince años más tarde, en 1881, escribe La rosa blanca de Memphis. El

libro se transforma en un best seller. Una historia fluvial en uno de los barcos

que navegan por el Mississippi. Un melodrama de amores y traiciones con trama

policial. Los críticos señalan que entre las lecturas preferidas del autor

figuraban: la Biblia, Shakespeare y W. Scott. El autor de El sonido y la furia

ha declarado que sus libros preferidos eran la Biblia y Shakespeare.

En su infancia, al ser interrogado por su maestra acerca de qué quería ser

cuando fuese mayor, el niño Billy respondió: “Quiero ser escritor como mi

bisabuelito”. Un compañero de banco declara que Billy “lo único que hacía era

escribir y dibujar... dibujos para sus relatos”. Su maestra de grado lo alentaba

en esta tarea. Su biógrafo J. Blotner escribe: “Pero ella seguía alentándolo en

sus dibujos y pinturas. El número de junio de la revista St. Nicholas anunció un

concurso de dibujo especificando como medio ‘tinta china, y tinta de escribir

muy negra o acuarela’. Los nombres de los ganadores aparecieron en el número de

noviembre. No figuraba el suyo entre ellos (William Falkner, como se llamaba

hasta ese momento), pero sí incluía a William Faulkner entre los que ‘debido al

mérito de su trabajo merecieron el estímulo de ver su nombre en letra impreso’”.

Estamos en la Primera Guerra y en su pueblo, Oxford Mississippi, todos quieren

ser soldados; en principio, Falkner es rechazado debido a su baja estatura. El

14 de junio de 1916 viaja a New York para enrolarse. Entonces en la oficina de

reclutamiento modifica su identidad. En su certificado de la Real Fuerza Aérea

figuran estos datos: William Cuthbert Faulkner, nacido el 25 de mayo de 1898 en

Fincheley, condado de Middlesex, en Inglaterra, en el seno de la Iglesia

Anglicana. Su madre residía actualmente en Oxford Mississippi y su apellido

también se escribirá Faulkner.

Faulkner, inventando otro origen, inventa su primera ficción. Le ha agregado al

Falkner de su bisabuelo la letra U que provenía de aquel error tipográfico. Como

Faulkner, se hizo dibujante, soldado, escritor. Faulkner decía de su bisabuelo:

tuvo una mención honorífica como comandante en la batalla de Manassas: construyó

el primer ferrocarril del condado, escribió unos cuantos libros, murió en un

duelo y el condado de Tippah le erigió una estatua de mármol. El primer libro de

poemas, Faulkner lo tituló: El fauno de mármol.

* Escritor y psicoanalista.

Un

mito en construcción Un

mito en construcción

Por José María Brindisi *

“Quiere la leyenda cursi de la literatura que William Faulkner escribiera su

novela Mientras agonizo en el plazo de seis semanas y en la más precaria de las

situaciones, a saber: mientras trabajaba de noche en una mina, con los folios

apoyados en la carretilla volcada y alumbrándose con la mortecina linterna de su

propio casco polvoriento. Es un intento por parte de la leyenda cursi de hacer

ingresar a Faulkner en las filas de los escritores pobres y sacrificados y un

poquito proletarios. Lo de las seis semanas es lo único cierto.”

Así comienza Javier Marías el extraordinario retrato que hace, en ese volumen

imperdible que es Vidas escritas, del que tal vez sea el mayor escritor del

siglo XX: luchando contra él, oponiéndosele inútilmente. Pese a que casi nunca

utiliza palabras tan concretas, apenas cuatro páginas le alcanzan para tildarlo

de mezquino, egoísta, avaro (aunque lo niegue), misógino, borracho (que lo era),

farsante, ególatra, inútil, limitado, nene de papá y, por último, viejo loco. Es

hasta cierto punto conmovedor, cuando no hilarante, contemplar los esfuerzos

desmedidos de Marías por medirse con él, por arrancar del pedestal a una figura

que en cada insulto lo derrota por nocaut gracias al poder arrasador de su obra;

una literatura que sin duda lo obsesiona, y un autor al que combate con la ira

con que se combate a un Dios. A pesar de todo, ¿no hay en ese empleado del

correo que jamás se distrae de la lectura, y que por tanto priva a medio mundo

de su correspondencia, un mito en construcción? ¿No termina siendo romántica,

mal que le pese a Marías, la imagen de ese viejo que a los sesenta y cuatro años

no puede hacer otra cosa que andar de un lado a otro a caballo y que termina

pagando el precio?

No hay duda de que la de Faulkner es una de las plumas más elogiadas por los

lectores de hoy día, pero asimismo una de las menos leídas, algo similar a lo

que siempre ha ocurrido con Borges. Y a propósito de éste, aun cuando derrame de

mala gana de vez en cuando algún piropo grandilocuente y hasta alguno sentido

(“¿Cómo es posible que ese granjero supiese tanto?”), resulta significativo el

modo en que por lo general menosprecia al norteamericano (“En cada libro acentúa

sus defectos”), como si buscara anular a alguien que es, en casi todos los

aspectos, su antítesis; algo parecido a lo que Mailer señalaba respecto de

Picasso y su ausencia de color, como una oposición brutal a Matisse.

Y ahí estaba Hemingway, que lo reconocía pero alguna vez dijo que antes y

después de Twain no hubo, en la literatura norteamericana, nadie de real valor

(es posible que no le haya perdonado que mejorara la floja Tener y no tener,

sobre la que Howard Hawks edificó una sorpresiva obra maestra). O Harold Bloom,

que lo ubica en un canon de cuentistas para dedicarle menos espacio que a nadie.

O quienes lo acusan de regionalista, o de que no se lo entiende, o que nos

recuerdan que decidió ser novelista porque la poesía y el cuento le resultaban

muy exigentes; o aquellos a quienes gusta remarcar que sólo Santuario fue un

buen negocio, lo que es estúpidamente cierto. Con cada leño que echan al fuego

no hacen otra cosa que agigantar su esplendoroso infierno.

* Escritor.

06/07/12 Página|12

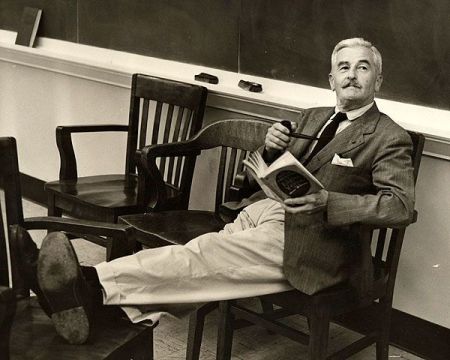

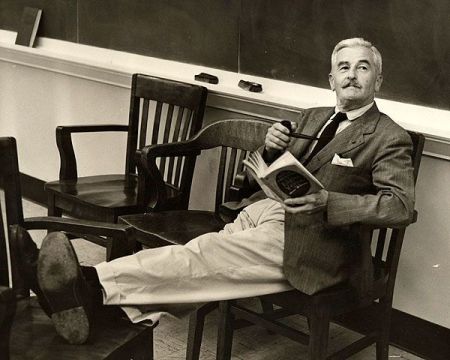

William

Faulkner a caballo William

Faulkner a caballo

Por Javier Marías

Quizá fue allí donde incubó Faulkner una innegable aversión y desprecio por el

correo. A su muerte se encontraron pilas de cartas, paquetes y manuscritos

enviados por admiradores que jamás había abierto. En realidad sólo abría los

sobres que le mandaban las editoriales, y éstos con muchas precauciones: hacía

una pequeña ranura y los sacudía para ver si asomaba un cheque. Si no era así,

la carta pasaba a formar parte de lo que puede esperar eternamente.

Su interés por los cheques fue siempre grande, pero no debe deducirse de ello

que fuera un hombre codicioso o avaro. Era más bien un derrochador. Gastaba

rápidamente lo que ganaba, luego vivía a crédito una temporada, hasta que

llegaba un nuevo cheque. Pagaba sus deudas y volvía a gastar, sobre todo en

caballos, tabaco y whisky. No tenía mucha ropa, pero la que tenía era cara. A

los diecinueve años se ganó el sobrenombre de “El Conde” por su afectación en el

vestir. Si la moda dictaba pantalones ceñidos, los suyos eran los más ceñidos de

todo Oxford (Mississippi), la ciudad en que vivía. Salió de ella en 1916, para

ir a Toronto a entrenarse con el Royal Flying Corps británico. Los americanos no

lo habían aceptado por falta de estudios suficientes, y los ingleses no lo

quisieron, por bajo, hasta que amenazó con volar para los alemanes.

En una ocasión un joven fue a visitarlo y lo encontró con la pipa apagada en una

mano y la otra ocupada en sujetar la brida de un pony sobre el que montaba su

hija Jill. El joven, para romper el hielo, preguntó desde cuándo montaba la

niña. Faulkner no contestó en seguida. Luego dijo: “Desde hace tres años”, y

añadió: “¿Sabe usted? Hay solamente tres cosas que una mujer debe hacer”. Hizo

otra pausa y finalmente concluyó: “Decir la verdad, montar a caballo y firmar

cheques”.

Aquella no era la primera hija que Faulkner había tenido de su mujer, Estelle,

quien ya aportaba dos hijos de un matrimonio anterior. La primera que fue de

ambos murió a los cinco días de nacer. La habían llamado Alabama. La madre

estaba aún débil, en cama, los hermanos de Faulkner no se hallaban en la ciudad

y no llegaron a verla. Faulkner no vio motivo para celebrar un funeral, ya que

en cinco días a la niña sólo le había dado tiempo a convertirse en un recuerdo,

no en alguien. Así que el padre la metió en su diminuto ataúd y la llevó hasta

el cementerio sobre su regazo. A solas, la depositó en su tumba, sin avisar a

nadie.

Al recibir el Premio Nobel en 1950, Faulkner empezó por resistirse a ir a

Suecia, pero al final no sólo marchó, sino que, en “misiones del Departamento de

Estado”, viajó por Europa y Asia. No lo pasaba demasiado bien en los incontables

actos a que era invitado. En una fiesta dada en su honor por los Gallimard, sus

editores franceses, se recuerda que después de cada pregunta de un periodista,

contestaba escuetamente y daba un paso atrás. Por fin, paso a paso, se vio

contra la pared, y sólo entonces los periodistas se apiadaron de él o lo dejaron

por imposible. Acabó refugiándose en el jardín. Algunas personas decidían

adentrarse en él anunciando que iban a charlar con Faulkner, pero volvían al

salón en seguida con la voz alterada y alguna excusa: “Qué frío hace ahí fuera”.

Faulkner era taciturno, adoraba el silencio, y al fin y al cabo sólo había ido

cinco veces en su vida al teatro: Hamlet tres veces, El sueño de una noche de

verano y Ben Hur era cuanto había visto. Tampoco había leído a Freud, o al menos

eso contestó en una ocasión: “Nunca lo he leído. Tampoco Shakespeare lo leyó.

Dudo de que lo leyera Melville, y estoy seguro de que Moby Dick no lo hizo”. El

Quijote lo leía todos los años.

Pero también aseguraba que nunca decía la verdad. Al fin y al cabo, no era una

mujer, con las que en cambio sí compartía la afición por los cheques y por

montar a caballo. Siempre decía que había escrito Santuario, su novela más

comercial, por dinero: “Lo necesitaba para comprar un buen caballo”. También

aseguraba que no visitaba mucho las grandes ciudades porque no podía ir hasta

allí a caballo. Cuando ya empezaba a ser viejo y tanto su familia como los

médicos se lo desaconsejaban seriamente, seguía saliendo a cabalgar y a saltar

vallas, y se caía continuamente. La última vez que montó a caballo sufrió una de

esas caídas. Su mujer vio desde la casa el caballo de Faulkner, ensillado, junto

a la puerta cancel, con las riendas sueltas. Al no ver por allí a su marido,

llamó al doctor Felix Linder y los dos salieron en su búsqueda, lo encontraron a

más de media milla, cojeando, casi arrastrándose. El caballo lo había tirado y

él no había podido levantarse, había caído de espaldas. El caballo se había

alejado unos pasos, luego se había detenido y había mirado hacia atrás. Cuando

Faulkner pudo levantarse, el caballo se le había acercado y lo había tocado con

el morro. Faulkner había intentado agarrar las riendas pero había fallado. Luego

el caballo había desaparecido en dirección a la casa.

William Faulkner pasó tiempo en cama, muy malherido y con grandes dolores. Al

poco tiempo, murió. Estaban en el hospital, en el que se lo había ingresado para

comprobar cómo evolucionaba su estado. Pero la leyenda no quiere que muriera de

eso, de la caída de su caballo. Lo mató una trombosis el 6 de julio de 1962,

cuando aún no había cumplido sesenta y cinco años.

Cuando le preguntaban quiénes eran los mejores escritores norteamericanos de su

tiempo, decía que todos habían fracasado, pero que el mejor fracaso había sido

el de Thomas Wolfe, y el segundo mejor fracaso el de William Faulkner. Lo dijo y

lo repitió durante muchos años, pero no hay que olvidar que Thomas Wolfe llevaba

muerto desde 1938, es decir, durante casi todos aquellos años en que William

Faulkner lo decía y estaba vivo.

Este retrato está incluido en Vidas Escritas de Javier Marías. (Editorial

Alfaguara).

18/01/08 Página|12

El

hermano civilizado El

hermano civilizado

Por Juan Forn

Cuando murió William Faulkner, su hermano menor escribió un libro sobre él, que

empieza así: “La muerte de Bill tuvo lugar una noche de verano que podría haber

salido de su novela Luz de agosto, sólo que fue en julio”. La chambonada, que da

un poco de risa y un poco de compasión a la vez, resume en una cápsula la

historia de todos los hermanos menores que siguen los pasos de su hermano mayor

artista. La gran diferencia en el caso de John Faulkner es que él no quiso ser

escritor desde la infancia, ni durante la adolescencia, ni siquiera en su

juventud, sino cuando ya era un hombre hecho y derecho que rondaba los cuarenta,

y para entonces llevaba casi veinte años trabajando para su hermano famoso,

primero como piloto de un avión que Faulkner había comprado para divertirse y

después como capataz de una granja que su hermano adquirió con dinero traído de

Hollywood (y quiso poblar de mulas porque no le gustaban ni las vacas ni la

siembra). Hay que hacer, sin embargo, la siguiente salvedad: en ambos casos, el

pequeño John terminó superando a su hermano mayor. Llegó a ser piloto comercial

de una aerolínea regional y luego salvó la granja de Faulkner de ser otra de las

catastróficas empresas comerciales en las que dilapidaba el dinero que ganaba

como guionista de la MGM. Es que el pequeño John padeció desde chico una

confusión que haría las delicias de un psicoanalista: como él cumplía años el 24

de septiembre y William el 25, estuvo convencido toda su infancia de que él era

mayor.

Como dijo el propio Faulkner: “La gente se cree cualquier cosa en el Sur, si

suena lo suficientemente bizarra”. Vaya a saberse si le sonaba lo

suficientemente bizarro el despertar de la vocación literaria de su hermano

menor, que ocurrió así: la esposa de John lo escuchó contar cuentos para dormir

al hijo menor de ambos, Chooky, y le dijo que valía la pena ponerlos por

escrito; al menos eran más comprensibles que “esas cosas raras que escribe tu

hermano Bill”. John tipeó uno a máquina y se lo llevó a su madre. Mamá Faulkner

era todo un personaje: después de enviudar relativamente joven, dedicaba todo el

día a leer y pintar, sola en su casa, que quedaba exactamente a mitad de camino

de las casas de sus dos hijos (había otros dos hermanos Faulkner, pero uno se

mató muy joven en un accidente de aviación, y el otro dejó el Sur para hacerse

agente del FBI, de manera que no cuentan en esta historia). Mamá Faulkner se

mantenía sola vendiendo los cuadritos que pintaba y no aceptaba que su hijo

famoso le pagara ni la cuenta del almacén, pero exigía a cambio que la visitara

todos los días (a John le exigía lo mismo). En una de esas visitas, John le

mostró el cuento a su madre. Esta se lo pasó a Faulkner y después le anunció a

John: “Dice tu hermano que lo vayas a ver”. John llegó a la casa de Faulkner, lo

encontró sentado en el porche mirando a la distancia, con el cuento en una

mesita junto al sempiterno vaso de bourbon. Sin mirar a su hermano, Faulkner

dijo: “Un cuento te lo compran o no. Si te lo rechazan, nunca te pongas a

corregirlo. Escribe otro y tendrás dos para mandar a otras revistas. Si te los

rechazan, escribe otro y tendrás tres para mandar. Nadie puede ayudarte a

publicar un cuento. Una novela es otra cosa. Si escribes una, yo me encargo”.

John tomó el consejo al pie de la letra y a los seis meses volvió con un paquete

bajo el brazo. Qué es eso, preguntó Faulkner. “La novela que me dijiste que me

ayudarías a publicar”, contestó John. Faulkner dio uno de sus legendarios tragos

de pajarito a su vaso de bourbon (se pasó la vida convencido de que, si bebía a

traguitos, no se emborrachaba) y contestó: “OK, se la mandaremos a mi agente

literario. Pero yo no la voy a leer”. A los pocos meses llegó una carta de una

editorial de Nueva York diciendo que la novela necesitaba ciertos ajustes pero

querían publicarla. Faulkner se enfureció porque le habían mandado la carta a él

y no a John. No avisó nada a nadie y dejó pasar el tiempo. Los editores creyeron

que el hermano menor era tan quisquilloso como el mayor y terminaron publicando

el libro tal como estaba. John fue a pedir consejo a su hermano para el viaje a

Nueva York, adonde nunca había estado. Faulkner lo recibió otra vez en el porche

y le dijo: “Tengo un solo consejo para ti. No le hables a nadie en la calle. Con

tu tonada y tu lentitud para hablar, van a creer que eres retrasado y te

encerrarán en un asilo. Así que ve, pero no le contestes a nadie que te hable”.

Más bien atónito, John fue a contarle a su madre. Ella le dijo: “Es que te dan

un anticipo de 500 dólares. A él nunca le dieron más de trescientos, hasta que

se filmó Santuario”.

Los años pasan y, una tarde, Mamá Faulkner está leyendo en su mecedora la

revista Colliers cuando se topa con un cuento de su hijo mayor cuya trama es un

calco (sólo que retorcida a la manera de Faulkner) de aquel que había escrito

años antes su hijo menor. Cuando éste llega a visitarla horas más tarde, le

tiende el cuento sin palabras. John lo lee, se aclara la garganta y le dice a su

madre: “Un escritor nunca sabe de dónde viene lo que escribe. Puede pasarse

cuarenta años recogiendo, pieza por pieza, los elementos que conforman una

historia. Hay veces en que no sabe que tiene una historia hasta que encuentra la

última pieza. Todo lo que sabe es que de repente tiene una historia que contar.

No se pone a pensar de dónde sacó cada parte. Una vez que cuajan en una historia

no hay manera de diferenciar lo que uno escuchó en un lugar, de lo que vio en

otro o lo que leyó en otra parte. Esa es una de las primeras cosas sobre el

oficio que hay que entender, me dijo Bill”.

Mamá Faulkner contestó desde su mecedora: “Johnnie, esas mismas palabras me dijo

Billie hace años, sólo que usó sin tapujos la palabra robar. Dijo que lo primero

que hay que aprender en su oficio es que todo escritor roba sin pudor a otros

escritores”. Años más tarde, en el reportaje post Nobel que le hizo el Paris

Review, Faulkner se extendería famosamente al respecto: “La única

responsabilidad de un escritor es con su arte. Lo que tiene para contar lo

impele de tal manera que arrojará todo por la borda en el intento: su orgullo,

su honor, su decencia, su seguridad, su felicidad. Incluso si tiene que robarle

a su propia madre no va a dudarlo. Una oda de Keats vale más que un puñado de

viejitas”.

Mamá Faulkner vivió hasta los 88 años, recibiendo cada día la visita de sus dos

hijos y repitiendo a quien quisiera oír que su hijo John era una versión

civilizada de su hijo Bill. Para los sureños, seguro: el pequeño John nunca

cuestionó la segregación racial como sí hizo, sin pelos en la lengua, su

incivilizado hermano mayor. John prefería pensar, como escribe en el triste

libro que escribió sobre su hermano, que “el Norte se limita a tratar bien a los

negros como raza pero los maltrata como individuos; nosotros quizá los

maltratemos como raza, pero los tratamos bien como individuos”. Sólo le faltó

agregar: “Cuando son nuestros”, para sonar como un perfecto caballero sureño.

16/04/10 Página|12

Big

Sur Big

Sur

La relevancia de William Faulkner en la literatura norteamericana del siglo XX

es todavía algo que no se termina de dimensionar: el primer gran modernista de

la prosa en Estados Unidos experimentó con las formas del mismo modo que en

Europa lo hacían Joyce y Virginia Woolf, pero creando a la vez un territorio

propio de proporciones míticas, el sureño condado de Yoknapatawpha. Discutido

por varios otros escritores sureños, considerado tanto genial como inaccesible,

reconocido tardíamente a partir de una antología en vida de 1946 (que le abriría

la puerta al Nobel en 1949), su frondosa obra se ha expandido mucho más allá del

Río Grande para abrirles la puerta a autores como Rulfo, Onetti, García Márquez

y Vargas Llosa. A cincuenta años de su muerte, la influencia sólo parece

agigantarse sobre un continente que busca aún su identidad en la vida de los

derrotados, los marginados y los excluidos.

Por Rodrigo Fresán

¿Cómo empezar? ¿Por dónde? Tal vez a la manera de cualquiera de esas muchas

biopics que prefieren arrancar por el final. Y allá va y aquí viene hacia

nosotros William Cuthbert Faulkner, nacido como Falkner y “corregido” para la

Historia por el acierto de una errata en su hoja de enrolamiento de la Royal

Flying Corps. Acercándose al galope –con sesenta y cuatro años, hace medio

siglo– y montando un caballo que, de pronto y sin aviso, lo arroja por la última

de muchas veces sobre un camino de tierra del Mississippi. Y de ahí –ya nunca

repuesto del todo– a un lecho de hospital y a un fulminante ataque cardíaco el 6

de julio de 1962.

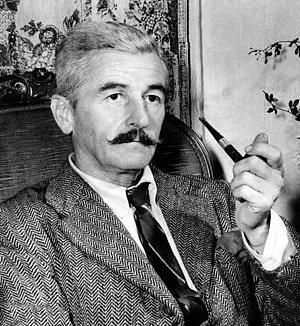

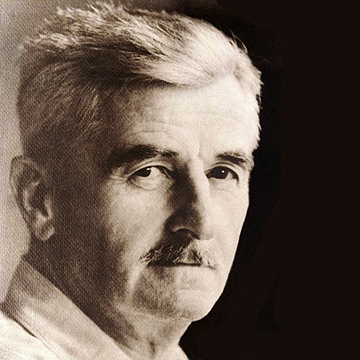

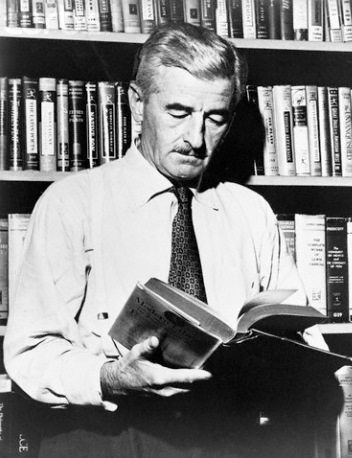

O mejor con un abanico de fotos –acaso extraídas de la monumental biografía que

le erigió Joseph Blotner– que lo muestran, por orden cronológico: nacido en 1897

como hijo de ese profundo Sur “que sólo pueden entender los que nacieron allí”;

como estudiante perezoso y lento; como aviador que se queda sin guerra donde

volar; como poeta frustrado que se resigna a la prosa; como escritor más secreto

que olvidado al que Sherwood Anderson ayuda a debutar con la condición de no

tener que leer su manuscrito; como guionista ebrio (“Entre el whisky y la nada

me quedo con el whisky”, sonríe a cámara uno de sus varios aforismos para

sedientos) languideciendo en Hollywood, marcando escenas sueltas, poniendo

frases en boca de Humphrey Bogart en Tener y no tener y El sueño eterno y, ya

lejos de allí y celebrado en todas partes, preguntándole a Howard Hawks si puede

hacer hablar al monarca egipcio de Tierra de faraones “como si fuese un coronel

de Kentucky”; como figura de culto en Europa donde Sartre afirma que, para los

jóvenes de Francia, “Faulkner c’est un dieu” y donde Albert Camus (al que

Faulkner despide en su muerte temprana) celebra “su calor y su polvo”; como

estrella descatalogada y redescubierta para los suyos con la edición de la

antológica antología The Portable Faulkner que ordena en 1946 al genio con genio

cortesía de Malcolm Cowley, quien lo cataloga como a un “Huckleberry Finn

viviendo en la Casa Usher y contando historias mientras las paredes se derrumban

a su alrededor”, o como ese hombre trajeado en lino blanco que prefiere

considerarse más granjero que escritor y que pronuncia uno de los más breves e

intensos y mejores discursos de aceptación del Nobel.

O quizá –después de todo y antes que nada– mejor estudiar a fondo ese mapa del

imaginado pero verdadero condado de Yoknapatawpha de puño y trazo y letras de su

creador, así como los frondosos árboles dinásticos de los Snopes, de los

Compson, de los Sartoris y de los Sutpen.

O, sin más demora, ir directo a la obra. Veintiuna novelas, tres libros de

cuentos, dos de poemas y numerosas recopilaciones póstumas. Arrancar con las más

“fáciles” La paga de los soldados, Mosquitos (donde aparece un borracho de

nombre William Faulkner que no deja de mirar fijo a toda mujer que pasa por ahí)

o Pilón.

O adentrarse en esa tormenta noir escrita –en tres semanas frenéticas– para

vender, sin por eso venderse, que es Santuario.

O mojarse los pies en relatos cortos y amplios como “Una rosa para Emily” o “El

oso” o “Caballos manchados” (muchos de los cuales suelen entrar o salir como

esquirlas de sus ficciones largas) para ir emborrachándose de a poco con shots

de su prosa espesa.

O, seamos valientes, respirar profundo y zambullirse en la riada de ¡Absalón,

Absalón! –publicada el mismo año que otra alucinación sureña: Lo que el viento

se llevó, que se hizo con el Pulitzer– y esa primera oración de doce líneas que

incluye paréntesis y guiones y llegar a la otra orilla, felizmente extenuados,

cambiados para siempre, descubriendo maravillados que hemos aprendido a respirar

y a leer bajo del agua.

EL AMO DEL CONDADO

|

El mapa de Yoknapatawpha: 2400 millas cuadradas, 6298 blancos,

9313 negros y las zonas donde transcurren las diferentes historias de sus

libros, tal como lo dibujó y escribió Faulkner. Abajo, se lo consigna como único

propietario de ese condado literario. |

¿Y de dónde viene Faulkner, alguien que, según

Italo Calvino, “pone toda la carne en el asador y monta tragedias cósmicas que

ríase usted de Sófocles”? Hoy está asumido que –considerado Faulkner como uno de

los tres ángulos sobre los que se apoya toda la literatura Made in USA del siglo

XX– la cosa se organiza más o menos así: Ernest Hemingway sale de Mark Twain,

Francis Scott Fitzgerald se apoya en Nathaniel Hawthorne y en Henry James, y

William Faulkner surge de Herman Melville pero, enseguida, agrega más

ingredientes al espeso potaje. Receta que se cuece a fuego lento y que desglosó

J. M. Coetzee, quien considera a Faulkner “uno de los innovadores más radicales

en la historia de las letras estadounidenses. Un escritor a cuyas clases

deberían acudir la vanguardia europea e hispanoamericana”. A saber: “Swinburne y

Housman y tres novelistas que dieron vida a mundos imaginarios lo

suficientemente vívidos y coherentes como para suplantar al real: Balzac,

Dickens y Conrad. Añádase a lo anterior una familiaridad con las cadencias del

Viejo Testamento, Shakespeare y Moby Dick y, pocos años después, un veloz

estudio de sus mayores y contemporáneos como T. S. Eliot y James Joyce, y el

joven Bill Faulkner ya estaba listo y armado”. Y, me parece, Coetzee olvida a

Proust y a sus digresiones flotando a través de años y espacios y “¡Era esto!”,

exclama Faulkner al leer al francés y descubrir “el libro que más me hubiera

gustado escribir”.

Enseguida –y eso es lo que diferencia a los inmensos de los apenas grandes–

todas las posibles influencias se funden en algo único y original. Y gótico

sureño: dinastías en caída, libre flujo de conciencia, tiempo suspendido,

ardiente bourbon marca Old Crow y embriagante perfume de glicinas, cortinas

corridas y pasiones desatadas, silencios profundos y arengas inflamables,

blancos y negros, y todo eso, hasta el fin de todas las cosas de ese mundo.

EL REY DE LA MONTAÑA

“Difícilmente podrá culparse al crítico si algún imperativo categórico que aún

persiste en la condición humana (incluso en nuestros días) le obliga a situar a

esta obra en un lugar elevado entre las obras mediocres”, concluyó en 1930 el

suplemento de libros de The New York Times refiriéndose a Mientras agonizo. “La

novela más consistentemente aburrida de la última década”, dictaminó The New

Yorker sobre ¡Absalón, Absalón!

Posiblemente –aunque más de uno lo piense– nadie se atrevería hoy a poner algo

así por escrito. Pero también es cierto que el trato que se continúa dando a

Faulkner es siempre ambiguo. Faulkner es materia volátil, sustancia que no debe

agitarse demasiado antes de su uso, virus altamente contagioso. Se reconoce su

grandeza pero, siempre, con cautas contraindicaciones y posibles efectos

residuales. Así, es bien conocida su respuesta en la entrevista de The Paris

Review de 1956 donde –aunque ya nobelizado y supuestamente incuestionable–

todavía se le pide una sugerencia para aquellos “que no entienden lo que escribe

incluso después de leerlo dos o tres veces”. Faulkner recomienda: “Que lo lean

cuatro veces”.

La percepción de Faulkner –quien, más allá de esconderse mal tras la

transparente máscara de un ignorante, lo leía todo y hasta tuvo tiempo de

dedicar un elogio a Salinger– entre sus colegas titanes fue, en principio,

variada. Vladimir Nabokov, por supuesto, lo reduce a “imposibles estruendos

bíblicos”. Thomas Mann, leyendo Una fábula, la encuentra “un poco barata y

fácil”, pero alaba su conocimiento de la vida militar. Jorge Luis Borges –quien

lo traduce y lo alaba en público firmando en 1937 una reseña que abre

calificándolo de “aparición tremenda” y cierra con un “¡Absalón, Absalón! es

equiparable a El sonido y la furia. No sé de un elogio mayor”– en privado y para

oídos de Adolfo Bioy Casares desdeña su “acumulación de atrocidades” e ironiza

finamente con un “si el carácter shakespeareano fuera la mayor excelencia

literaria, Faulkner sería el más grande escritor de nuestros días”. Anthony

Burgess, por su parte, advirtió que “rimbombante y difícil como es, Faulkner

justifica el esfuerzo”. Alberto Moravia, en cambio, lo recomienda sin atenuantes

y con un “cuando se examina la ficción moderna que se ha escrito en Europa en el

último medio siglo, se encuentra la huella de Faulkner por todas partes”.

Más crueles –cabía esperarlo, apenas disimulando su terror ante el abismo con el

bravucón y casi automático reflejo de matar al padre– fueron sus inmediatos

descendientes nacidos en la misma y sureña patria chica. Carson McCullers –a

quien Faulkner llamaría “mi hija”– juntaría coraje con un “Tengo más para decir

que Hemingway y, Dios lo sabe, lo digo mejor que Faulkner”. Flannery O’Connor

–Faulkner alabó su Sangre sabia– confesó que “intento ni acercarme a él para que

mi pequeño bote no se empantane”. Su sola presencia entre nosotros constituye

una gran diferencia en cuanto a lo que un escritor puede o no permitirse hacer.

Pero nadie quiere ver a su mula y carreta arrastrándose sobre los rieles por los

que pasa rugiendo la locomotora de la Dixie Limited”. Katherine Ann Porter lo

describió, luego de verlo en directo, como “un viejo gallo de riña que ya cansa

con esa postura de anti-intelectual y anti-literato”. William Styron –quien

cubrió el funeral del maestro como “una muerte que nos disminuye” y cuyo

celebrado estreno con Acuéstala en la oscuridad es definitivamente faulkneriano

rozando, por momentos, el pastiche– aseguró que “Faulkner no ayuda lo suficiente

al lector. Estoy a favor de su complejidad pero no de su confusión”. Triunfa a

pesar de sí mismo en El sonido y la furia, pero es demasiado intenso por

demasiado tiempo. Acaba siendo algo grande, y lo que maravilla es cómo puede

mantener tanto tiempo una nota tan alta, tan larga y tan delirante”. Eudora

Welty: “Es como una gran montaña en tu vecindario. Es bueno saber que está ahí,

pero no te ayuda en nada con tu trabajo”. Y Truman Capote –quien admitió que Luz

en agosto era una obra sin par– dijo no ser un gran admirador suyo porque “es

imprudente, muy confuso, y no tiene control alguno sobre lo que hace”, para

después lanzar risitas revelando la afición a las ninfas del viejo jinete.

Menos problemas tuvieron con él los que vinieron después y siguieron su estela:

todos ellos escritores de escritor descendiendo de un escritor de escritores.

¿Posibles nombres de sureños o no, pero todos tejedores de frases largas y

sinuosas? Malcolm Lowry, William Goyen, Harold Brodkey, Barry Hannah, Allan

Gurganus, James Dickey, Robert Penn Warren, Jayne Anne Phillips, Cormac

McCarthy, Walter Percy, Denis Johnson, Rick Moody, David Foster Wallace, Brad

Watson y Michael Ondaatje, quien recordó que “cuando leí a Faulkner, de repente

me di cuenta de que la prosa podía tener la libertad y la posible indisciplina

de la poesía”. Y, también, destellos de Faulkner en el movimiento perpetuo de

los beatniks (“el único hombre vivo que escribe realmente como nosotros es

Faulkner”, le escribe Allen Ginsberg a Jack Kerouac), y en las canciones

pantanosas de REM y de Jim White, y en los relámpagos de Bob Dylan quien, en

1964, viajó a Oxford, Mississippi, para ver a Faulkner y, aunque no lo encontró,

regresó de ese viaje electrizado.

Nadie vuelve a ser el que era después de

Faulkner, para quien no parece haber épocas ni fronteras. Así, el muy

faulkneriano Salman Rushdie certifica su influencia en la India y en Africa. Y,

por supuesto, en nuestro idioma. En Latinoamérica (ese sur que comienza al sur

del sur de Las palmeras salvajes; de ahí que para García Márquez El villorrio

sea “la mejor novela sudamericana jamás escrita”). Y en España (donde Juan Benet

lo abrazó con un “es el escritor que más he admirado, el que más he leído, es

una constante en mi vida, me ha influido como el cielo que me ha visto nacer o

como el mismo lenguaje. No dejaré de leerlo nunca, para mi propio estímulo, en

los años que me queden de vida. Y por eso nunca llegaré a conocerlo” y Javier

Marías considera que “cualquiera que tenga curiosidad por la novela del siglo XX

en cualquier idioma tiene la obligación de leer a William Faulkner”) y otros

paladines del hombre como Antonio Muñoz Molina y José María Guelbenzu se suman a

la fiesta.

La

ficha La

ficha

William Faulkner nació en Oxford, Mississippi, el 25 de septiembre de 1897 y

murió el 6 de julio de 1962.

Su primera novela, La paga de los soldados, se publicó en 1926. A esa le

seguirían Mosquitos (1927), Sartoris (1929), El ruido y la furia (1929),

Mientras agonizo (1930), Santuario (1931), Luz de agosto (1932), Pilón (1935),

¡Absalón, Absalón! (1936), Los invictos (1938), Las palmeras salvajes (1939), El

villorrio (1940), Intruso en el polvo (1948), Réquiem por una monja (1951), Una

fábula (1954), La ciudad (1957), La mansión (1960) y La escapada (1962).

Además de esas novelas y de su enorme producción cuentística, publicó también

ensayos, poemas, cartas, obras teatrales y colaboró en varios guiones

cinematográficos.

En 1950 recibió el Premio Nobel de Literatura.

Su obra ha influido fuertemente en la literatura latinoamericana, sobre todo en

autores como

Juan Rulfo, Juan Carlos

Onetti, Juan Benet,

Gabriel García Márquez,

Mario Vargas Llosa y

Juan José Saer,

entre otros.

Jorge Luis Borges

tradujo Las palmeras salvajes. |

Faulkner llega pronto a nosotros. “Todos pasamos

por la casa de Faulkner”, dijo Augusto Roa Bastos. Y la casa de Faulkner está

embrujada y es embrujadora. Faulkner comienza a traducirse ya a principios de

los años ’30 (lo primero es el relato “Todos los pilotos muertos” en Revista de

Occidente, y enseguida Santuario en versión del cubano Lino Novás Calvo, autor

de Pedro Blanco, el negrero) y puede entendérselo como un autor más del Boom o,

mejor aún, como el autor del Boom. Así, Comala y Macondo y Piura y Santa María

son suburbios del barroco Yoknapatawpha. Y la prosa y la técnica y la temática

que encienden la mecha del Big Bang y dan el disparo de salida en las carreras

de Gabriel García Márquez (“Ahora sé que sólo la técnica de Faulkner me permitió

a mí escribir lo que veía”), Mario Vargas Llosa (“Sin la influencia de Faulkner

no hubiera habido novela moderna en América latina”), Carlos Fuentes (“Faulkner

reúne todos los tiempos de sus personajes en el presente narrativo”) y José

Donoso (con sus faulknerianas sagas familiares en El obsceno pájaro de la noche

y Casa de campo), así como en figuras satelitales como Guillermo Cabrera

Infante, Ernesto Sábato, José Lezama Lima, Juan Rulfo, Alejo Carpentier y

Reynaldo Arenas “todo el tiempo leyendo y releyendo a Faulkner”. Y, muy

especialmente, en Juan Carlos Onetti, quien postuló que “al leer y releer a

Faulkner es forzoso sospechar que su mirada era distinta a la nuestra, a la del

común de los hombres, a la del común de los escritores... Faulkner, Faulkner. Yo

he leído páginas de Faulkner que me han dado la sensación de que es inútil

seguir escribiendo. ¿Para qué corno? Si él ya lo hizo todo”. Y escribiendo la

necrológica del que consideraba su maestro, empezaba a evocarlo así: “Estuvo

toda su vida inmerso como nadie en la literatura, aun desde los años en que ni

siquiera soñaba con escribir”.

Por esos días, un joven Ricardo Piglia leía a Faulkner con la misma fe con que

Faulkner leyó el Ulises (“la lectura de Faulkner es uno de los grandes

acontecimientos de mi vida”) y, en la introducción de 1933 a El sonido y la

furia Piglia aprende algo que lo emociona y lo ilumina. “Escribí este libro y

aprendí a leer”, confiesa allí Faulkner, quien, para Piglia, era un lector

extraordinario “porque leía, a la vez, como un escritor (y no como un

intelectual) y como un campesino (y no como un hombre de letras)”. Así, de ahí,

el dictum faulkneriano de que “escribir cambia el modo de leer y de que un

escritor construye la tradición y arma su genealogía literaria a partir de su

propia obra”, teoriza el argentino.

EL HOMBRE DEL TIEMPO

Y desde ahí, de nuevo, al principio. Al principio de Faulkner como tercer ángulo

de una tríada de reyes magos compuesta también por Fitzgerald (y su escritura

“con la autoridad del fracaso”) y Hemingway (defensor al ataque de eso de la

“gracia bajo presión”). ¿Quién es el mejor de ellos? Fitzgerald admiraba a

Faulkner y a su “país grotesco y pintoresco” desde la prudente distancia de otro

estilo, intereses y latitud, pero Hemingway –insufrible maniático perseguidor

sufriendo de manía persecutoria– siempre lo consideró rival peligroso, pensaba

que Faulkner era el mejor cuando se emborrachaba, y lo “desafió” en numerosas

ocasiones llegando a burlarse de su condado de “Octanawhoopoo” o “Anomatopeio”

apuntando que “todo lo que se necesita para escribir como él lo hace es un

cuarto de whisky, el suelo de un granero y un total desprecio por la sintaxis”.

Faulkner aseguraba que la mejor y más ambiciosa derrota de todas pertenecía a

Thomas Wolfe.

Fue Richard Ford –otro caballero sureño– quien, en 1983, en un ensayo para una

edición especial por los cincuenta años del mensuario Esquire, celebró a los

tres colosos, repartió elogios, y se arriesgó un “Faulkner, por supuesto, fue el

mejor de los tres y el mejor que haya escrito ficción norteamericana en el siglo

XX. Afirmarlo no es siquiera un descrédito para Hemingway y Fitzgerald. El que

te guste Faulkner o no te guste es algo parecido a que no te guste el tiempo

absoluto y eterno de un vasto territorio. Es como una tautología. Mientras que

Fitzgerald y Hemingway, pienso, se ganan nuestro afecto como se lo ganan ciertos

climas pasajeros”.

O, para decirlo en palabras del propio Faulkner cerca de sus cincuenta años, y

en un raro rapto de orgullo: “Ahora soy consciente por primera vez del asombroso

don que me fue conferido: sin ninguna educación formal y sin haber contado con

personas educadas y mucho menos interesadas por la literatura, a pesar de ello

llegué hasta donde me encuentro hoy. No tengo idea de dónde me vino esa

capacidad o qué dios o dioses me escogieron para ser su recipiente”.

En cualquier caso, bendito sea, benditos sean.

EL LOBO SOLITARIO

¿Cómo finalizar? Para terminar aquí con lo interminable en todas partes, más

allá de vida y obra y ecos y gritos y susurros, lo que mejor toca y corresponde

es despedirse por un rato de Faulkner (y no esperar hasta la próxima efemérides

redonda) con sus propios dichos que, además de ingeniosos y certeros, hacen de

él un gran ejemplo, una figura inimitable, una cima inalcanzable pero que, aun

así, digan lo que digan sus compañeros connacionales, puede enseñarnos tantas

cosas.

Pensar entonces en Faulkner –quien nunca dejó de construir su propio universo

aunque pareciera tener al universo de los otros en su contra; alguien que jamás

leyó a Freud por considerarlo innecesario y “porque tampoco lo leyó

Shakespeare”, pero que no dejaba pasar año sin volver al Quijote– como aquel que

recomendó “Lee, lee, lee. Lee de todo: basura, clásicos, a los buenos y a los

malos, hasta ver cómo es que lo hicieron. ¡Lee! Acabarás absorbiéndolo. Y recién

entonces escribe”.

Faulkner como el sintetizador de la fórmula secreta, fácil de teorizar y difícil

de poner en práctica de su oficio con un “99 por ciento de talento..., 99 por

ciento de disciplina..., 99 por ciento de trabajo”. ¿La inspiración? No sé nada

sobre la inspiración. Porque no sé qué es; he oído hablar de ella pero no la he

visto nunca... El novelista nunca debe sentirse satisfecho con lo que hace. Lo

que se hace nunca es tan bueno como podría ser. Siempre hay que soñar y apuntar

más alto de lo que uno puede apuntar. No preocuparse por ser mejor que sus

contemporáneos o sus predecesores. Tratar de ser mejor que uno mismo. Un artista

es una criatura impulsada por demonios. No sabe por qué ellos lo escogen y

generalmente está demasiado ocupado para preguntárselo... Su única

responsabilidad es con su arte. No deberá tener ningún escrúpulo y de ser

necesario arrojará todo por la borda: honor, orgullo, decencia, seguridad,

felicidad y, si tiene que robar a su madre, no dudará en hacerlo...

Faulkner, quien entendía a la literatura como algo “equiparable a lo que hace

una cerilla en el centro de la noche y en mitad del campo”, que nos hace

conscientes de la oscuridad que nos rodea y que, ya cerca del final, admitía que

“si pudiese volver a escribir mi obra lo haría mucho mejor, y ése el mejor

estado en el que puede hallarse un artista”.

Faulkner como aquel que deseaba reencarnarse en un buitre porque “nadie lo odia,

ni lo envidia, ni lo desea, ni lo necesita; jamás lo molestan y nunca está en

peligro; además, le mete el diente a cualquier cosa” y quien –consejo más que

pertinente en tiempos de blogs injuriosos rebosantes de anónimos, de

(de)generaciones de pocos días y de capillas literarias que se empiezan a

construir a partir del techo; buscar y encontrar su imprescindible ensayo “On

Privacy”, de 1955– recomendaba aullar a solas porque “los escritores que

necesitan juntarse recuerdan a esos lobos que sólo son lobos cuando van en

manada, pero a solas no son más que otro perro del montón”.

Al final, cuando todo estuviera consumado, “mi única ambición, como persona

reservada que soy, es que me borren y echen de la historia, sin dejar rastro,

sin más restos que los libros publicados; ojalá hace treinta años hubiese tenido

suficiente perspicacia para prever lo que iba a ocurrir, como algunos

isabelinos, y no los hubiese firmado. Es mi propósito que, vencidos todos los

esfuerzos, la esencia y la historia de mi vida, que en la frase equivalen a mis

exequias y a mi epitafio, sean ambas: Compuso libros y murió”. Deseo realizado a

medias. Porque sus libros siguen llevando su nombre, porque sus libros siguen. Y

–mientras no agoniza, mientras sobrevive en la creencia de que, como le explicó

el 10 de diciembre de 1950 a un efímero rey sueco, el hombre prevalecerá–

recordarlo siempre, no olvidarlo jamás, escribirlo en el reverso de una postal y

pegarle ese sello de veintidós centavos que lleva su rostro: “El pasado nunca

muere. Ni siquiera ha pasado”.

Y –como apuntó al final de su genealogía sobre los Compson– todo viene de y va a

dar a un verbo inglés que bien puede ser, también, en tiempos en los que cada

vez cuesta más concentrarse en algo que supere los ciento cuarenta caracteres,

una última pero definitiva instrucción para esos lectores fáciles a los que él

siempre se les hizo difícil: endure.

O sea: resistir, aguantar, soportar, durar, permanecer.

Como Faulkner.

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/libros/10-4716-2012-07-01.html

El

oso (fragmento) El

oso (fragmento)

"El oso" es sin duda uno de los más espléndidos y significativos relatos de

William Faulkner. La renuncia de Isaac McCaslin, su protagonista, a la herencia

del viejo Carothers, es el resultado de una radical negativa a reconocer la

propiedad sobre una tierra corrompida por la codicia de sus ocupantes. Para

Isaac, fascinado por la naturaleza virgen del Gran Valle, Old Ben, el viejo oso

al que los hombres de Jefferson acosan implacablemente, es «un anacronismo

indomable e invencible surgido de un tiempo antiguo y muerto, un fantasma,

compendio y apoteosis de la antigua vida salvaje». El final de Old Ben es

también el de los grandes bosques amenazados por las compañías madereras, un

escenario donde la ceremonia anual de la caza reaviva todavía el espíritu de un

tiempo aún no maldito en que la tierra era de los hombres «no de los blancos, ni

de los negros, ni de los rojos, sino de los hombres, de los cazadores, con la

voluntad y la osadía de resistir y la humildad y el arte de sobrevivir». Todas

las obsesiones fundamentales de la intensa narrativa faulkneriana concurren en

este relato, una auténtica obra maestra, arrastradas por la fuerza de un estilo

soberbiamente elaborado.

EL oso

En julio de 1941 Faulkner empezó a trabajar en una novela corta, que se había de

convertir en la quinta y más larga parte de Desciende, Moisés. En el intervalo

que medió entre la entrega de las dos primeras partes y la de la tercera,

Faulkner se dedicó a refundir parte de este material para crear una historia,

con el mismo título de la novela, que esperaba aliviara sus perennes problemas

financieros.

El Post la aceptó una vez revisada, a petición suya, y la publicó en mayo de

1942.

Traducción: Jesús Zulaika Goicoechea

Editorial ANAGRAMA, S.A. 1997 – Barcelona

Tenía diez años. Pero aquello había empezado ya, mucho antes incluso del día en

que por fin pudo escribir con dos cifras su edad y vio por vez primera el

campamento donde su padre y el mayor de Spain y el viejo general Compson y los

demás pasaban cada año dos semanas en noviembre y otras dos semanas en junio.

Para entonces había ya heredado, sin haberlo visto nunca, el conocimiento del

tremendo oso con una pata destrozada por una trampa, que se había ganado un

nombre en un área de casi cien millas, una denominación tan precisa como la de

un ser humano.

Hacía años que llevaba oyendo aquello; la larga leyenda de graneros saqueados,

de lechones y cerdos adultos e incluso terneros arrastrados en vida hasta los

bosques para ser devorados, de trampas de todo tipo desbaratadas y de perros

despedazados y muertos, de disparos de escopeta e incluso de rifle a quemarropa

sin otro resultado que el que hubiera logrado una descarga de guisantes lanzados

por un chiquillo con un tubo, una senda de pillaje y destrucción que había

comenzado mucho antes de que él hubiera venido al mundo, una senda a través de

la cual avanzaba, no velozmente, sino más bien con la deliberación irresistible

y despiadada de una locomotora, la velluda y tremenda figura.

Estaba en su conocimiento antes de llegar siquiera a verlo. Aparecía y se alzaba

en sus sueños antes incluso de que llegara a ver los bosques intocados por el

hacha donde el animal dejaba su huella deforme -velludo, enorme, de ojos

enrojecidos, no malévolo, sino simplemente grande, demasiado grande para los

perros que trataban de acorralarlo, para los caballos que trataban de

derribarlo, para los hombres y los proyectiles que dirigían contra él, demasiado

grande para la tierra misma que constituía su ámbito forzoso-. Le parecía verlo

todo entero, con la adivinación absoluta de los niños, mucho antes de que

llegara siquiera a poner los ojos en alguna de ambas cosas: la tierra salvaje y

condenada cuyas márgenes estaban siendo constante e ínfimamente roídas por las

hachas y los arados de hombres que la temían porque era salvaje, hombres que

eran miríada y que carecían de nombre unos para otros en aquella tierra donde el

viejo oso se había hecho ya un nombre, a través de la cual transitaba no un

animal mortal, sino un anacronismo, indomable e invencible, salido de un tiempo

ancestral y muerto, un fantasma, epítome y apoteosis de la vieja vida salvaje en

la que los hombres hormigueaban y lanzaban golpes de hacha con frenesí de odio y

de miedo, como pigmeos en torno a las patas de un elefante somnoliento; el viejo

oso solitario, indómito y aislado, viudo, sin cachorros, liberado de la

mortalidad, viejo Príamo privado de su vieja esposa y que ha sobrevivido a todos

sus hijos.

Cada noviembre, hasta que tuvo diez años, solía mirar el carro con los perros y

la ropa de cama y las provisiones y las armas, y a su padre y a Tennie's Jim, el

negro, y a Sam Fathers, el indio, hijo de una esclava y de un jefe chickasaw, y

los veía partir camino de la ciudad, de Jefferson, donde se reunirían con el

mayor de Spain y los demás. Para el chico, cuando tenía siete y ocho y nueve

años, la partida no iba al Gran Valle a cazar osos o ciervos, sino a su cita

anual con aquel oso al que ni siquiera pretendían dar muerte. Solían volver dos

semanas después, sin trofeo, sin piel ni cabeza. Y él tampoco las esperaba. Ni

siquiera temía que lo trajeran en el carro. Creía que incluso después de que

hubiera cumplido diez años y su padre le permitiera ir con ellos aquellas dos

semanas de noviembre, no haría sino participar, junto a su padre y el mayor de

Spain y el general Compson y los otros, en una más entre las representaciones

históricas anuales de la furiosa inmortalidad del viejo oso.

Entonces oyó a los perros. Fue en la segunda semana de su primera estancia en el

campamento. Permaneció con Sam Fathers contra el viejo roble, al lado del

impreciso cruce en el que, al alba, llevaban nueve días apostándose; y oyó a los

perros. Antes los había oído ya en una ocasión, una mañana de la primera semana

de campamento, un murmullo sin procedencia que resonaba a través de los bosques

húmedos, que crecía rápidamente en intensidad hasta disociarse en ladridos

diferenciados que él podía reconocer y a los que podía asignar nombres. Había

levantado y montado la escopeta, como Sam le había dicho, y había permanecido de

nuevo inmóvil mientras la algarabía, la carrera invisible, llegaba velozmente y

pasaba y se perdía; le había parecido que podía realmente ver al ciervo, al gamo

-rubio, de color de humo, alargado por la velocidad- huyendo, esfumándose,

mientras los bosques y la soledad gris seguían resonando incluso después de que

los gritos de los perros se hubieran perdido en la distancia.

-Ahora baja los percusores -dijo Sam.

-Sabías que no venían aquí -dijo él.

-Sí -dijo Sam-. Quiero que aprendas lo que debes hacer cuando no dispares. Es

después que se ha presentado y se ha perdido la oportunidad de derribar al oso o

al ciervo cuando los perros y los hombres resultan muertos.

-De todas formas -dijo él-, era sólo un ciervo.

Luego, en la mañana décima, oyó de nuevo a los perros. Y él, antes de que Sam

hablara, tal como le había enseñado, aprestó el arma -demasiado larga, demasiado

pesada-. Pero esta vez no había ciervo, no había coro clamoroso de jauría a la

carrera sobre un rastro libre, sino un ladrar trabajoso, una octava demasiado

alto, con algo más que indecisión y abyección en él, que ni siquiera avanzaba

velozmente, que se demoraba demasiado en quedar fuera del oído por completo,

que, incluso entonces, dejaba en el aire, en alguna parte, aquel eco tenue,

levemente histérico, abyecto, casi doliente, sin el significado de que ante él

huyera una forma no vista, comedora de hierba, de color de humo, y Sam, que le

había enseñado antes que nada a montar el arma y a tomar una posición desde

donde pudiera dominar todos los ángulos, y, una vez hecho esto, a quedarse

absolutamente inmóvil, se había movido hasta situarse a su lado; podía oír la

respiración de Sam sobre su hombro, podía ver cómo las aletas de la nariz del

viejo se curvaban al atraer el aire a los pulmones.

-Ajá -dijo Sam-. Ni siquiera corre. Camina.

-¡Old Ben! -dijo el chico-. Pero ¡aquí! -exclamó-. ¡Por esta zona!

-Lo hace todos los años -dijo Sam-. Una vez. Acaso para ver quién está ese año

en el campamento; si sabe disparar o no. Para ver si tenemos ya un perro capaz

de acorralarlo y retenerlo. Ahora a ésos se los llevará hasta el río, y luego

hará que vuelvan. Será mejor que también nosotros volvamos; veremos qué aspecto

tienen cuando regresen al campamento.

Cuando llegaron, los perros estaban ya allí; había diez, y se acurrucaban al

fondo, debajo de la cocina; el chico y Sam, en cuclillas, escrutaron la

oscuridad: estaban apiñados, quietos, con los ojos luminosos centelleando hacia

ellos y esfumándose; no se oía sonido alguno, sólo aquel efluvio de algo más que

perruno, más fuerte que los perros y que no era sólo animal, no sólo bestial,

pues nada había habido aún frente a aquel abyecto y casi doliente ladrido salvo

la soledad, la inmensidad salvaje, de forma que cuando el undécimo perro, una

hembra, llegó a mediodía, para el chico, que miraba junto a todos los demás

-incluido el viejo tío Ash, que se consideraba antes que nada cocinero- cómo Sam

embadurnaba con trementina y grasa de eje de carro la oreja desgarrada y el lomo

surcado de heridas, seguía siendo no una criatura viviente, sino la propia

inmensidad salvaje quien, inclinándose momentáneamente sobre la tierra, había

rozado ligeramente la temeridad de aquella perra.

-Exactamente igual que un hombre -dijo Sam-. Igual que las personas. Posponiendo

todo lo posible la necesidad de ser valiente, sabiendo todo el tiempo que tarde

o temprano tendría que ser valiente al menos una vez para seguir viviendo en paz

consigo misma, y sabiendo siempre de antemano lo que le iba a suceder cuando lo

hiciera.

Aquella tarde, él en la mula tuerta del carro, a la que no le importaba el olor

de la sangre ni -según le dijeron- el olor de los osos, y Sam en la otra mula,

cabalgaron durante más de tres horas a través del veloz día de invierno que se

agotaba por momentos. No seguían ninguna senda, ni siquiera un rastro que él

pudiera identificar, y casi repentinamente estuvieron en una región que él jamás

había visto antes. Entonces supo por qué Sam le había hecho montar la mula

tuerta a la que nada espantaba. La otra, la cabal, se paró en seco y trató de

revolverse y desbocarse incluso después de que Sam hubiera desmontado, dando

sacudidas y tirando de las riendas mientras Sam la retenía, mientras la hacía

avanzar con palabras dulces -no podía arriesgarse a atarla y la conducía hacia

adelante mientras el chico desmontaba de la tuerta.

Luego, de pie al lado de Sam en la penumbra de la tarde moribunda, miró el

tronco derribado y podrido, dañado y arañado por surcos de garras, y junto a él,

sobre la tierra húmeda, vio la huella de la torcida y enorme garra de dos dedos.

Supo entonces lo que había olido cuando escudriñó debajo de la cocina en

dirección a los perros apiñados. Por vez primera tuvo conciencia de que el oso

que poblaba los relatos oídos y surgía amenazadoramente en sus sueños desde

antes de que pudiese recordar, y que, por tanto, debía de haber existido

igualmente en los relatos oídos y en los sueños de su padre y del mayor de Spain

e incluso del viejo general Compson antes de que ellos a su vez pudieran

recordar, era un animal mortal, y que si ellos viajaban al campamento cada

noviembre sin esperanza real de volver con aquel trofeo, no era porque no se le

pudiera dar muerte, sino porque hasta el momento no tenían ninguna esperanza

real de poder hacerlo.

-Mañana -dijo.

-Lo intentaremos mañana -dijo Sam-. No tenemos el perro todavía.

-Tenemos once. Lo han perseguido esta mañana.

-No se necesitará más que uno -dijo Sam-. Pero no está aquí. Tal vez no exista

en ninguna parte. Hay otra posibilidad, la única, y es que tropiece por azar con

alguien que tenga una escopeta.

-No seré yo -dijo el chico-. Será Walter o el mayor o...

-Podría ser -dijo Sam-. Tú, mañana por la mañana, mantén los ojos bien abiertos.

Porque es inteligente. Por eso ha vivido tanto. Si se ve acorralado y ha de

pasar por encima de alguien, te elegirá a ti.

-¿Cómo? -dijo el chico-. ¿Cómo podrá saber...? -Y calló-. Quieres decir que me

conoce, a mí, que nunca he estado aquí antes, que ni siquiera he tenido ocasión

de descubrir si yo... -Calló de nuevo mientras miraba a Sam, a aquel viejo cuya

cara nada revelaba hasta que se dibujaba en ella la sonrisa. Y dijo con

humildad, sin siquiera sorpresa-: Era a mí a quien vigilaba. Supongo que no

necesitaría venir sobre mí más que una vez.

A la mañana siguiente dejaron el campamento tres horas antes del alba. Era

demasiado lejos para llegar a pie; fueron en el carro, también los perros. De

nuevo la primera luz gris de la mañana lo sorprendió en un lugar desconocido por

completo; Sam lo había apostado y le había dicho que permaneciera allí, y luego

se había alejado. Con aquella escopeta demasiado grande para su tamaño, que ni

siquiera era suya, sino del mayor de Spain y con la que había disparado una sola

vez -el primer día y contra un tocón, para aprender a gobernar el retroceso y a

recargarla-, permaneció apoyado contra un gomero, al lado de un brazo pantanoso

cuya agua negra y quieta reptaba sin movimiento desde un cañaveral, cruzaba un

pequeño claro y se internaba de nuevo en otro muro de cañas, donde, invisible,

un ave -un gran pájaro carpintero llamado «Señor-para-Dios» por los negros-

hacía sonar con estrépito la corteza de una rama muerta.

Era un puesto como cualquier otro, sin diferencias sustanciales respecto del que

había ocupado cada mañana por espacio de diez días; un territorio nuevo para él,

aunque no menos familiar que el otro, que al cabo de casi dos semanas creía

conocer un poco, la misma soledad, el mismo aislamiento por el que los seres

humanos habían pasado sin alterarlo lo más mínimo, sin dejar señal ni estigma

alguno, cuya apariencia debía de ser exactamente igual a la del pasado, cuando

el primer ascendiente de los antepasados chickasaw de Sam Fathers se internó en

él y miró en torno, con garrote o hacha de piedra o arco de hueso aprestado y

tenso; sólo diferente porque, de cuclillas en el borde de la cocina, había olido

a los perros, acobardados y acurrucados unos contra otros debajo de ella, y

había visto la oreja y el lomo desgarrados de la perra que, según dijo Sam,

había tenido que ser valiente una vez a fin de vivir en paz consigo misma, y, el

día anterior, había contemplado en la tierra, al lado del tronco destrozado, la

huella de la garra viva.

No oyó en absoluto a los perros. Nunca llegó a oírlos. Únicamente oyó cómo el

martilleo del pájaro carpintero cesaba de pronto, y entonces supo que el oso lo

estaba mirando. No llegó a verlo. No sabía si estaba frente a él o a su espalda.

No se movió; sostuvo la inútil escopeta; antes no había habido ninguna señal de

peligro que le llevara a montarla, y ahora ni siquiera la montó; gustó en su

saliva aquel sabor malsano, como a latón, que conocía ya porque lo había olido

al mirar a los perros que se apiñaban debajo de la cocina.

Y, luego, se había ido. Tan bruscamente como había cesado, el martilleo seco,

monótono del pájaro carpintero volvió a oírse, y al rato él llegó a creer

incluso que podía oír a los perros, un murmullo, apenas un sonido siquiera, que

probablemente llevaba oyendo algún tiempo antes de que llegara a advertirlo, y

que se hacía audible y volvía a alejarse y a desaparecer. En ningún momento se

acercaron lo más mínimo al lugar donde él estaba. Si perseguían a un oso, era a

otro oso. Fue el propio Sam quien surgió del cañaveral y cruzó el brazo

pantanoso seguido de la perra herida el día anterior. Iba casi pegada a sus

talones, como un perro de caza; no emitía sonido alguno, y al acercarse se

acurrucó contra la pierna del chico, temblando, mirando fijamente hacia las

cañas.

-No lo he visto -dijo él-. ¡No lo vi, Sam!

-Lo sé -dijo Sam-. Ha sido él quien ha mirado. Tampoco lo oíste, ¿no es cierto?

-No -dijo el chico-. Yo...

-Es inteligente -dijo Sam-. Demasiado inteligente. -Miró a la perra, que

temblaba leve y persistentemente contra la rodilla del chico. Del lomo

desgarrado rezumaron y quedaron colgando unas cuantas gotas de sangre fresca-.

Demasiado grande. Todavía no hemos conseguido el perro. Pero quizá algún día.

Quizá no la próxima vez.

Pero algún día.

* * *

Así que tengo que verle, pensó. Tengo que mirarle. De lo contrario -tenía la

sensación-, todo seguiría igual eternamente; todo habría de ir como le había ido

a su padre y al mayor de Spain, que era mayor que su padre, e incluso al general